減給とは?違法になる可能性や上限額の計算方法【弁護士解説】

目次

減給について

減給とは

会社が行う減給には、懲戒処分としての減給と、それ以外の減給とがあります。

懲戒処分として行われる減給処分とは、企業秩序を乱す問題行為を行った労働者に対して、本来支払うべき賃金から、一部分を差し引く処分を行うことをいいます。

懲戒処分以外の減給の例としては、降格人事による減給、経営悪化等を理由とする減給、労働者の能力を理由とする減給等があり、これらは、就業規則や労働契約上の根拠規定に基づき行われたり、契約を変更することで行われたりします。

この場合の減給とは、今後支払われる賃金がこれまで支払われていた賃金より少なくなることを指すことが多いでしょう。

これらに対して、本来出勤日である日に欠勤をした場合や、遅刻等をして所定労働時間に満たない時間しか労働しなかった場合などに、その労働しなかった時間分について、賃金を減らすというのは、減給とは異なります。

賃金は労働の対価として支払われるものというのが原則だからです。

このことを「ノーワークノーペイの原則」といいます。

つまり、減給とこうした賃金カットは、種類が異なるものなのです。

同様に、懲戒処分としての出勤停止処分をした場合に、その出勤停止期間について、賃金を支払わないことは、減給とは異なります。

減給は違法になる?

そもそも使用者と労働者の間の賃金に関する取り決めは、重要な労働条件であり、労働契約の重要な要素です。

契約で定めていることを後から一方的に変更してしまうということは原則としてできません。

しかし、減給が全く不可能というわけではありません。

賃金の支払に関しては、数多くの法律がルールを定めていますから、減給を行う場合には、違法とならないよう、法律に従って適切に行う必要があります。

まず減給の可否に関わる基本的なルールとして、「賃金全額払いの原則」というものがあります。

これは、労働基準法24条に定められており、原則として、支払うべき賃金はその全額を労働者に支払わなければならないとしています。

つまり、支払うべき賃金のうちの一部を会社が一方的に控除することを禁止しています。

たとえば、労働者のミスにより会社に損害が出た場合に、その損害分を労働者に支払うべき賃金から勝手に減額することは、この規定により許されません。

引用元:労働基準法|e−GOV法令検索

しかし、懲戒処分としての減給処分に関しては、労働基準法がその減給の限度を定めていますから、その限度を守って行う減給処分は「賃金全額払いの原則」の例外として、法的に許容されるものと考えられます。

懲戒処分として行う減給に関して、労働基準法が定める制限は以下のとおりです。

- ① 1回の事案(1つの問題行為)で差し引く額が平均賃金の1日分の半分を超えてはならない。(平均賃金とは、これを算定すべき事情が発生した日以前の3か月間に労働者に対し支払われた賃金の総額をその期間の総日数(暦の日数)で割った金額をいいます。)

- ② 差し引く額の総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

引用元:労働基準法|電子政府の窓口

仮に、就業規則において上記の法律の定める限度を超える減給が可能となるような規定が置かれていたとしても、その定めは法律に反するものであり、無効となります。

一方で、就業規則において、法律の定める限度より少ない額を限度額として規定している場合には、就業規則の定めの方が法律よりも労働者にとって有利となるので、就業規則の定めが優先し、就業規則の定める限度額まで減給が可能となります。

懲戒処分として減給処分を行う際の注意点や、限度額の具体的な計算方法は、後ほどご説明します。

これは違法?減給できるかよくある質問

従業員の同意なしで減給できる?

懲戒処分以外の減給をする場合には、労働条件を不利益に変更することになりますから、原則として、労働者の同意が必要となります。

もっとも、以下のように労働者の同意なしで減給する方法も存在します。

使用者が、変更後の就業規則を労働者に周知させており、かつ、就業規則の変更が、以下の要素を考慮して、合理的なものであるといえるときには、変更前の給料を変更後の就業規則に定めに従ったものにすることができます。

- ㋐労働者の受ける不利益の程度

- ㋑労働条件の変更の必要性

- ㋒変更後の就業規則の内容の相当性

- ㋓労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に関係する事情

使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

労働契約法第10条

使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。

ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

引用元:労働契約法|e−GOV法令検索

たとえば、会社の経営が悪化している場合などに、賃金の減額が相当な範囲にとどまっており、会社が倒産してしまうよりは、賃金を減額されても、会社が存続する方が労働者にとっても利益が大きいというような場合であれば、就業規則の変更を周知させることにより、就業規則の変更によって賃金減額をすることができる可能性があります。

人事考課に基づき等級を引き下げること、および、それに伴い賃金を減額できることを、就業規則に定めている場合、人事考課に基づき、等級を引き下げることで、賃金を減額することが可能となります。

ただし、就業規則に等級と給与の関係、引き下げの基準が明確に定められ周知されていることや、人事評価の合理性・公正性があることが必要となり、使用者が恣意的な人事評価を行い、賃金を減額することは許されません。

労働者が役職者である場合、人事権の行使として降格すること、すなわち役職を下げることで、役職に基づき支払っていた役職手当を減額することが可能となります。

ただし、退職に追いやることを目的としている場合や、有給休暇の取得などといった労働者がもつ正当な権利の行使を理由とする場合、妊娠・出産・育児休業等をきっかけとする場合など、不当な目的・理由による降格は許されませんから注意が必要です。

仕事ができないことを理由に減給できる?

労働者の同意を得れば、可能です。

もっとも、使用者と労働者の間での合意により、賃金を減額する場合、労働者の同意が自由な意思に基づくものであるか(労働者の真意に基づいているかどうか)慎重に判断される傾向があります。

したがって、賃金の減額について、労働者から同意を得ようとする場合、後に無効と判断されないよう慎重に行う必要があります。

たとえば、会社から給料の減額を一方的に通知し、労働者がそれに異議を述べなかったということだけでは、労働者の同意があったとは認定されない可能性が高いといえます。

また、減給する額が大きい場合にも、労働者が自由な意思で同意していないという方向で評価される可能性があります。

労働者の同意を得るほかに、先ほど紹介した人事考課に基づく等級の引き下げにより賃金を減額する方法や、降格に伴い賃金を減額する方法により、減給できる可能性があります。

各会社において、これらの方法で、実際に減給できるかについては、労働問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

勝手に減給された場合に労働者がとるべき対応

振り込まれた賃金の額を見て、減給されていることに気付いた場合には、計算間違いや振り込みの誤りではないか、まずは、会社に確認してみましょう。

そして、計算間違いや振り込みの誤りではない場合に、減給について同意しておらず、何らかの合理的理由の説明もない場合、違法な減給である可能性が高いといえます。

また、会社から一方的に通知書等により、減給を告げられた場合にも、その減給は違法である可能性があります。

このような場合、労働者としては、会社に不服を申し立てることを検討すべきということになりますが、会社との関係上、困難であることも多いと考えられます。

そのような場合には、労働組合や労働基準監督署、弁護士などに相談するとよいでしょう。

減給が認められるケース

ここまでをいったんまとめると、まず、広い意味で減給が認められるケースは以下のような場合になります。

-

- 遅刻や欠勤控除(賃金カット)※上記のとおり、法律的な減給とは性質が違います

- 労働者と減給の合意が成立している場合

- 就業規則の合理的な変更による場合

- 人事考課に基づく等級引き下げ

- 降格による場合

- ルールを満たした懲戒処分に基づく減給処分

減給が認められないケース

他方で減給が認められないケースは、以下のようなケースです。

- 労働者との合意が真摯なものと認められない場合

- 就業規則の変更が不合理と判断される場合

- 裁量を逸脱した人事考課の場合

- ルールを満たしていない懲戒処分に基づく減給処分

減給する場合の注意点

ここでは、懲戒処分としての減給処分をする際の注意点について説明します。

まず、懲戒処分とは、企業の秩序を乱す問題行為を行った労働者に対して、制裁として行われるものです。

懲戒処分の一種である減給処分は、懲戒処分に関して定める法律の規定に従って行われる必要があります。

具体的には、①懲戒処分を行うには、就業規則上の根拠が必要となる、②問題行為の重大性と均衡のとれた処分を選択するといったルールがあります。

減給処分を有効に行うためには、上記のルールに従う必要があります。

さらに、減給処分については、法律によって限度額が定められていますので、法律の定める限度額内で減給処分を行う必要があります。

減給の限度額の計算方法や具体的な手続きの流れについては、後ほど説明します。

減給の上限額

上記のとおり、懲戒処分として行う減給に関しては、労働基準法91条が以下のような制限を定めています。

- ① 1回の事案(1つの問題行為)で差し引く額が平均賃金の1日分の半分を超えてはならない。

- ② 差し引く額の総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

この制限を超える減給処分は違法であり、無効となってしまいますので注意が必要です

では、この規定に従った場合に減給することが可能な額はいくらになるか、その計算方法を以下で見てみましょう。

減給上限額の計算方法

計算式

- ① 平均賃金の1日分 × 1/2

- ② 1賃金支払期における賃金の総額 × 1/10

具体例

ここでは、以下のような条件で働く労働者に対し、懲戒処分としての減給処分をする場合に、減給できる額はいくらになるかを検討します。

月給:30万円(所得税、社会保険料控除前の賃金)

締切日:毎月末日

支払日:締切日の翌月25日

減給処分をする日(減給処分をするという意思表示が対象労働者に到達した日):7月25日

まず、平均賃金を求めます。

上記の例では、減給処分をする日の直前の締切日は、6月末日となります。

平均賃金は、そこから3か月さかのぼった4月1日か6月30日までの期間に支払った賃金の総額をもとに計算することになります。

ここでいう賃金の総額とは、所得税や社会保険料を控除する前の賃金のことで、賞与など臨時に支払われた賃金は含めずに計算します。

したがって、手取りではなく総支給額となります。

上記の例では、月給30万円ですから、3か月間の賃金の総額は、90万円となります。

次に、この3か月間の賃金の総額を、3か月間の総日数で割ります。

4月1日から6月30日までの総日数ですから、91日となります。

90万円を91日で割ると、平均賃金を計算することができます。

もっとも、ここで求められた金額を、減給ができる上限額を求める計算に使用する前に、この金額が、法律で定められている「平均賃金の最低額」を下回らないかを確認する必要があります。

平均賃金の最低額は、3か月間の賃金の総額を、減給処分をする日の直前の賃金締切日からさかのぼった3か月間の出勤日数で割り、0.6を掛けることにより、計算することができます。

この平均賃金の最低額を上回るときには、上記計算で求められた金額が、減給できる上限額を求める際にもととなる「平均賃金」となります。

一方で、この平均賃金の最低額を下回る場合には、平均賃金の最低額が減給できる上限額を求めるもととなる「平均賃金」の額となります。

上記の例で、平均賃金の最低額を上回っていたと仮定すると、「90万円 ÷ 91日 ≒ 9890.10円」が平均賃金となります。

そして、これを2分の1したものが、減給できる上限額となります。

これを計算すると、9890.10円 × 1/2 = 4945.05円

したがって、4,945円が減給できる上限額となります。

以上が、1回の問題行為につき、減給できる額の限度となります。

さらに、労働者が複数の問題行為を行っており、そのそれぞれに対して、減給処分をする場合には、減給できる額はいくらになるかを見てみましょう。

上記の例で、労働者が、無断欠勤やパワハラなど複数の問題行為を行っており、処分の対象となる行為が7つあったとします。

この場合、上記の計算をもとにすると、総額で4,945円 × 7 = 34,615円を減給できると考えられます。

しかし、「②差し引く額の総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」というルールがあります。

上記の例でいえば、1か月ごとに賃金を支払っていますから、1賃金支払期とは1か月のことであり、具体的には、6月1日から30日までの労働に対して支払われる賃金の総額である30万円の10分の1を超えてはならないということになります。

そうすると、30万円 × 1/10 = 3万円ですから、7月25日に支給する賃金から34,615円を減給すると、このルールに反することとなり、違法となってしまいます。

したがって、3万円を超える部分については、翌月以降に減給することになります。

減給できる期間

会社で不祥事が起きた際、取締役の1年間報酬の25パーセントを減額するなどの報道がなされることがあり、労働者に対する減給処分についても、一定の期間減給をすることができるのではないかとお考えになる方も多いと思います。

しかし、上記のような減給は、取締役の報酬であるから可能なのであり、労働者に対する減給の場合には、1回の問題行為につき、1回のみ減給できるにすぎません。

たとえば、上記の例のように、1回の問題行為につき、7月に4,945円の減給処分を行った場合、8月以降、同一の問題行為に対し、繰り返し減額できるということはなく、契約通りの元の月給を支払う必要があります。

減給を行う際の手続き

懲戒処分としての減給処分を行う際には、以下の流れで実施を検討されるとよいでしょう。

①問題行為の調査

労働者に対して、懲戒処分としての減給処分を行いたいと考えた場合、まずは、その理由となる問題行為について、十分に調査し、証拠の収集を行う必要があります。

調査や証拠の収集が十分でないと、減給処分をした後、労働者から減給処分が無効であると争われた場合に、減給処分の理由となった問題行為の事実が証明できず、減給処分が無効であると判断されてしまう可能性があります。

たとえば、勤怠不良の場合には、タイムカードなどが証拠となり得ます。

無断欠勤などの場合には、日々の指導記録をメールや書面などで残しておくようにすると、これらが証拠となり得ます。

また、セクハラ・パワハラなどの場合には、被害者や周辺の者への聞取り調査などが必要となるでしょう。

聞き取り調査を行った場合には、聞き取った内容を書面にしたうえ、聞き取り対象者から署名捺印をもらっておくとよいでしょう。

なお、当事務所では、事情聴取のための雛形をホームページ上に公開しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。懲戒処分等をご検討されている方はぜひご活用ください。

②就業規則の確認

減給処分を行うためには、就業規則上に、懲戒処分として減給処分ができる旨が、あらかじめ規定されている必要があります。

したがって、まずは、ご自身の会社の就業規則に減給処分を行うことができるという規定が存在するかについて確認しましょう。

そのような規定がない場合には、減給処分を行うことはそもそもできませんから、別の処分をすることができるかの検討に移ることとなります。

減給処分を行うことができるという規定があることを確認した上で、続いて、今回の問題行為が就業規則に記載されている「減給を行うことができる事由」に該当するかどうかを検討します。

①で行った調査や収集した証拠をもとに、今回の問題行為が、就業規則記載の「減給を行うことができる事由」に該当すると判断した場合には、次の手続に進みましょう。

③懲戒処分を行う際の手続について確認する

就業規則や労働協約において、懲戒処分を行う際の手続について定められていないかを確認しておく必要があります。

たとえば、就業規則において、懲戒処分を行う場合には懲戒委員会(賞罰委員会、懲罰委員会)を開いて審議すると規定されていることがあります。

また、労働組合がある会社では、労働協約で、懲戒処分を行う場合には事前に労働組合と協議することが定められていることがあります。

上記のような規定がある場合、その規定に従って適切に手続を行わないと、減給処分が無効となってしまう可能性があります。

④弁明の機会の付与

減給処分に先立って、労働者に弁明の機会を与える必要があります。

「弁明の機会を与える」とは、労働者本人の言い分を聞く機会を設けるということです。

これを行わなかった場合、減給処分が無効と判断される可能性がありますので、適切に行っておく必要があります。

具体的な方法としては、一定の期間内に言い分を提出するよう求める書面を交付することが考えられます。

これにより、弁明の機会を付与したことを証拠に残すことができます。

なお、弁明の機会を与えることで足りますので、実際に労働者本人が言い分を出さなかったとしても、有効な減給処分をすることは可能です。

⑤処分の可否の検討

労働者の言い分を踏まえて、減給処分をすることが法的に問題ないかどうかを最終的に検討します。

ここで、特に注意して検討すべきなのは、以下の点です。

当該問題行為に関する事実を裏付ける十分な証拠があるかどうか。

特に、労働者がそのような事実を否定している場合には、慎重な検討が必要です。

減給処分が重すぎる処分ではないか。

懲戒処分は、問題行為の重大性と均衡のとれた処分である必要があります。

問題行為の重さに比して、減給処分が重すぎる処分であると判断されれば、当該減給処分は懲戒権を濫用したものと判断され、無効となってしまう可能性がありますので、注意が必要です。

引用元:労働契約法| e−GOV法令検索

また、会社における過去の処分事例と比較してみることも重要です。

たとえば、過去に他の労働者の同様の問題行為につき、戒告処分やけん責(けんせき)処分にとどまっていたにもかかわらず、今回問題となっている行為についてのみ減給処分を行うとすると、公平性に欠け、相当でない処分として無効と判断される可能性があります。

したがって、過去の事例と比べて、今回が過度に重い処分となっていないか確認しておく必要があります。

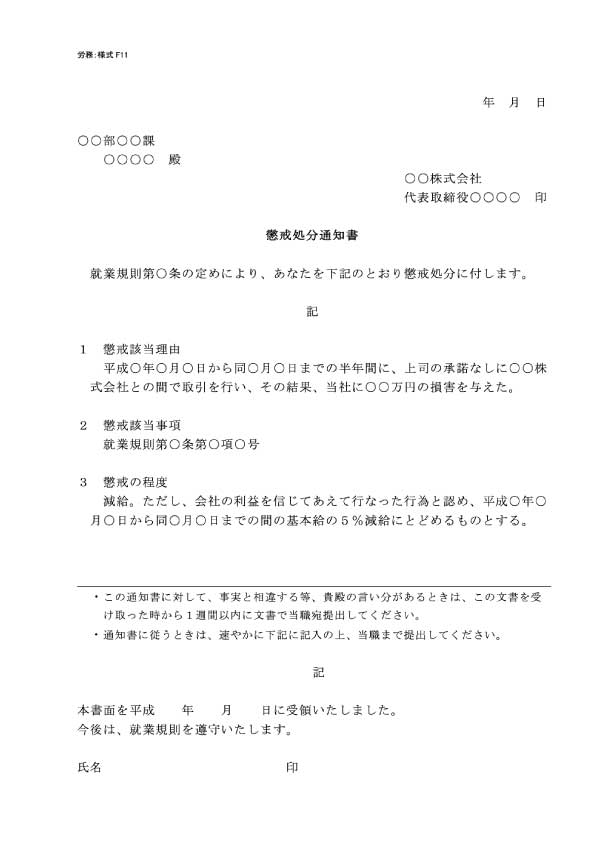

⑥減給処分通知書の交付

上記の検討を終え、減給処分を行うと判断した場合には、減給処分通知書を作成し、労働者に交付することとなります。

減給処分通知書には、以下の内容を記載します。

- 減給処分を行うこと(懲戒処分の種別を特定)

- 問題となっている行為の具体的内容

- 問題となっている行為が、就業規則上どの条項に該当する行為であるか

問題となっている行為の具体的内容に関しては、調査の結果、証拠に基づいて裏付けられた事実を記載するようにし、就業規則上、減給処分を行うことができる事由に該当することがわかるように、行為を具体的に特定するようにします。

減給処分通知書【ひな形ダウンロード】

上記の内容をどのように記載するかは、減給処分通知書の雛形をご参考にされてください。

その他処分に関するひな形はこちらをご覧ください。

まとめ

賃金額は、重要な労働条件であり、労働契約の重要な要素です。

労働者と会社との間で、一度取り決めたものを、会社が一方的に、労働者の不利になるように変更することはできないというのが基本となります。

しかしながら、労働者が企業秩序違反行為をしたためにその制裁として行う場合など、一定の条件のもとでは、賃金を減額することが可能となります。

減給することが法的には可能であるといっても、減給が、労働者に重大な影響を与えることには変わりがありませんから、減給をめぐって、トラブルになることも少なくありません。

会社としては、減給を行いたいと考えている場合には、無用なトラブルを避けつつ、適切な方法で減給を行うため、早期に労働問題に精通した弁護士に相談されることをお勧めします。