【弁護士解説】残業代の割増の考え方|割増率・計算方法

目次

残業代が発生する仕組みを知ろう

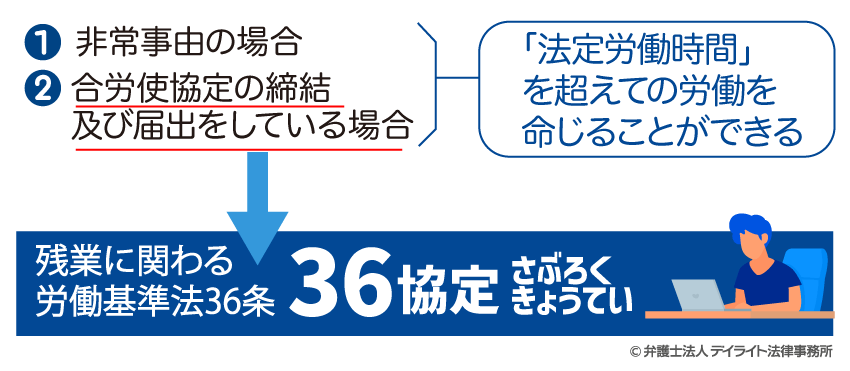

残業には36協定が関係する

労働時間については、よく知られているとおり、1日8時間以内、1週40時間以内という制限が法律に定められています。

これを「法定労働時間(ほうていろうどうじかん)」といいます。

(ただし、商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保険衛生業および接客娯楽業であって、常時使用する労働者が10人未満の事業場は、例外的に、1週44時間と定められています。)

また、休日について、使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えるか、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないことが法律に定められています。

使用者が、労働者に「法定労働時間」を超えて労働することを命じられるのは、①非常事由の場合と、②労使協定の締結及び届出をしている場合です。

労使協定の締結及び届出により法定労働時間を超えて労働させることができることは、労働基準法36条に規定されています。

そのため、この労使協定のことを「36協定(さぶろくきょうてい)」と呼びます。

引用元:労働基準法|電子政府の窓口

36協定の締結がなく、非常事由として許容される場合にも当てはまらない場合に、労働者に残業をさせることは、労働基準法違反となります。

この場合、使用者は、刑罰を科される可能性があります。(労働基準法119条1号)

そして、違法に法定労働時間を超えて労働させた場合でも、法定労働時間を超えた労働については、当然に割増賃金を支払う必要があります。

労働基準法第三三条または第三六条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第三七条第一項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第一一九条第一号の罰則の適用を免れない。

引用元:労働基準法|電子政府の窓口

ここまでのポイント

・労働基準法で労働時間については上限が定められている

・上限以上働かせるためには、36協定が必要 違反すると罰則も

・中小企業や個人事業主の方の中には残業を指示できるのは当たり前と考えられているケースもありますが、それは間違いで、労働基準法を超える残業は36協定が必要ですので気をつけましょう。

36協定とは?

36協定を締結すると、使用者は、労働基準法違反とならずに、労働者に法定労働時間を超えて労働させることが可能となります。

もっとも、36協定の締結と届出のみで、労働者に残業や休日出勤の義務が生じるわけではなく、労働契約や就業規則に36協定の範囲内で法定時間外労働や休日労働を義務付けるという内容の記載をする必要がありますので、注意してください。

法定労働時間、所定労働時間、法定時間外労働とは?

上記でご紹介したとおり、法定労働時間とは、労働基準法に定められた、1日8時間以内、1週間40時間以内の労働時間のことをいいます。

使用者が、労働者に法定労働時間を超えて労働をさせた場合には、割増賃金を支払う必要があります。

一方で、使用者と労働者の間の取り決め(労働契約)により決められた労働者が労働義務を負う時間のことを「所定労働時間(しょていろうどうじかん)」といいます。

この「所定労働時間」は、例えば、法定労働時間にあわせて、「始業9時、終業18時(休憩時間1時間)」のように8時間と決められていることもあれば、「始業9時、終業17時(休憩時間1時間)」のように7時間と決められていることもあり、各会社と労働者間の取り決めにより異なります。

ただし、この「所定労働時間」は、「法定労働時間」を超えることはできません。

そのため、「所定労働時間」を1日9時間とするような取り決めや、1週45時間とする取り決めをしても、所定労働時間は1日8時間、1週40時間となります。

では、例えば、所定労働時間が1日7時間(始業9時、終業17時、休憩時間1時間)の会社で19時まで労働をした(2時間の残業をした)場合、割増賃金を支払わなければならないのは何時間分となるか考えてみます。

割増賃金が発生するのは、法定労働時間を超えて労働した部分、すなわち、法定時間外の労働に対してです。

所定労働時間が1日7時間の場合、法定労働時間の8時間に達するまでは、まだ1時間残っています。

したがって、1日7時間を超えて、2時間残業したとしても、そのうち1時間の労働(17時から18時の労働)は、法定労働時間内の労働であり、割増賃金は発生しないということになります。

残りの1時間の労働(18時から19時)については、法定労働時間である8時間を1時間超えていますので、「法定時間外労働」になり、割増賃金が発生します。

「所定労働時間」を超えるが、「法定労働時間」を超えない部分の残業を「法定内残業」ということがあります。

「法定内残業」には、割増賃金を支払う必要はありませんが、通常の賃金を支払う必要があります。

なお、賃金規程などにおいて、法定内残業についても、割増賃金を支払う旨の記載がある場合には、その規定に従い、割増賃金を支払わなければなりません。

残業代の割増賃金が発生するタイミング

法定時間外労働

1日について、8時間を超えた場合の超えた部分の労働、1週間について、40時間を超えた場合の超えた部分の労働に対して、割増賃金が発生します。

割増率は、2割5分以上となっていますので、通常の労働時間の賃金の1.25倍以上を支払う必要があります。

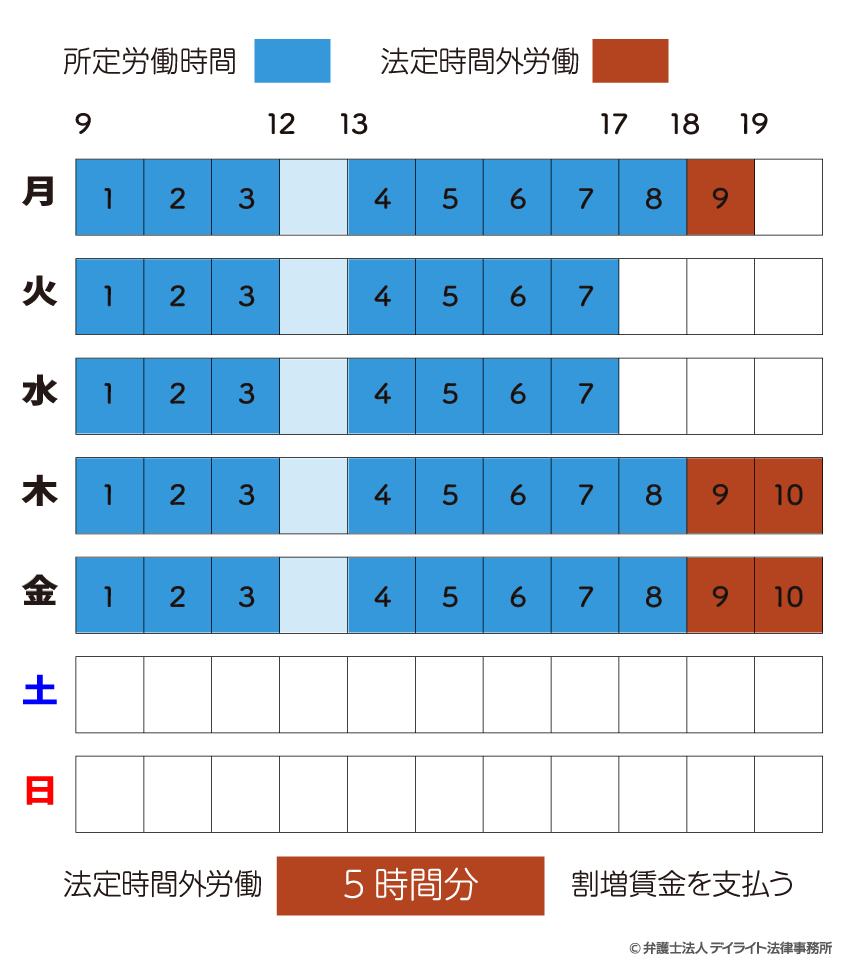

例1

例えば、月曜日に9時間、火曜日に7時間、水曜日に7時間、木曜日に10時間、金曜日に10時間働いた場合には、月曜日に1時間、木曜日と金曜日に2時間ずつ法定時間外労働をしたことになるので、5時間分につき、割増賃金を支払うこととなります。(変形労働時間制を導入する場合を除く。)

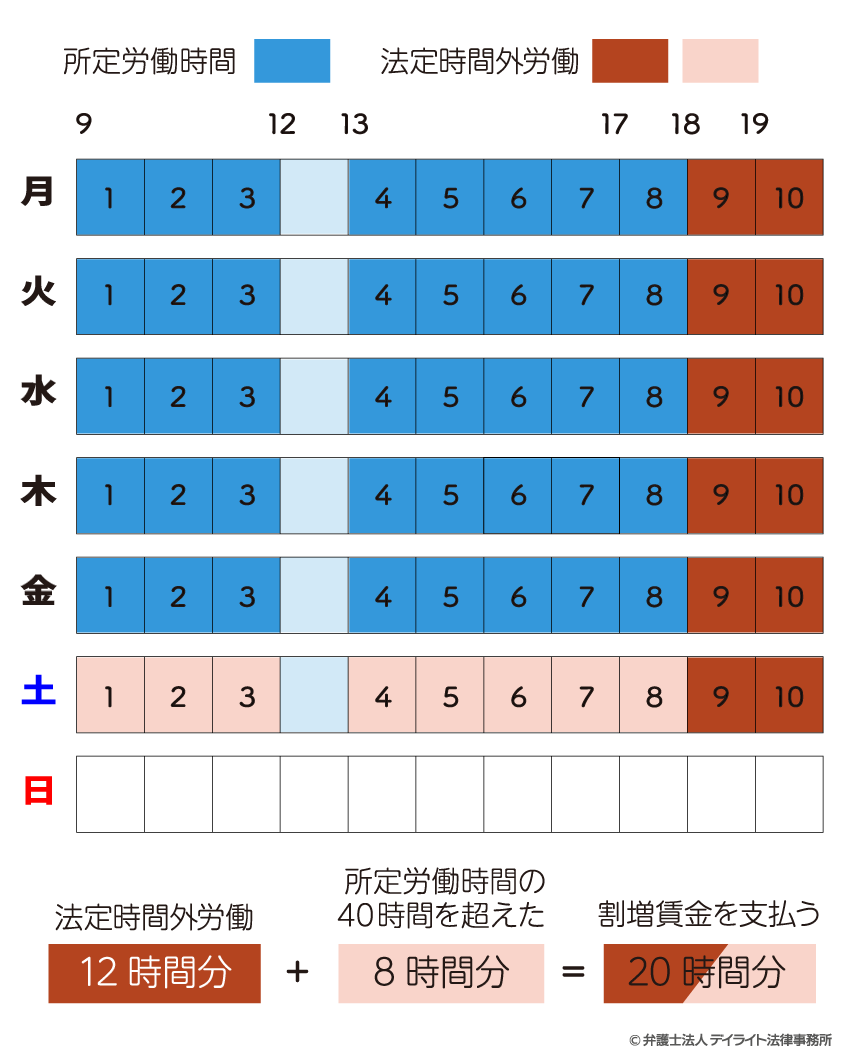

例2

また、別の例を挙げると、法定休日が日曜日である会社で、月曜日から土曜日まで毎日10時間ずつ働いた場合、月曜日から土曜日まで各日2時間ずつ8時間を超える労働をしたことになるので、12時間が法定時間外労働となります。

さらに、各日の8時間を超える部分を除いた合計が48時間となるので、40時間を超える8時間が法定時間外労働となります(各日の8時間を超える部分について、既に法定時間外労働であることが確定しているので、2重に計算しないよう、各日の8時間を超える部分を除いた部分について合計して考えます)。

したがって、この週は、合計20時間(12時間+8時間)が法定時間外労働となり、この部分につき、割増賃金を支払う必要があります。

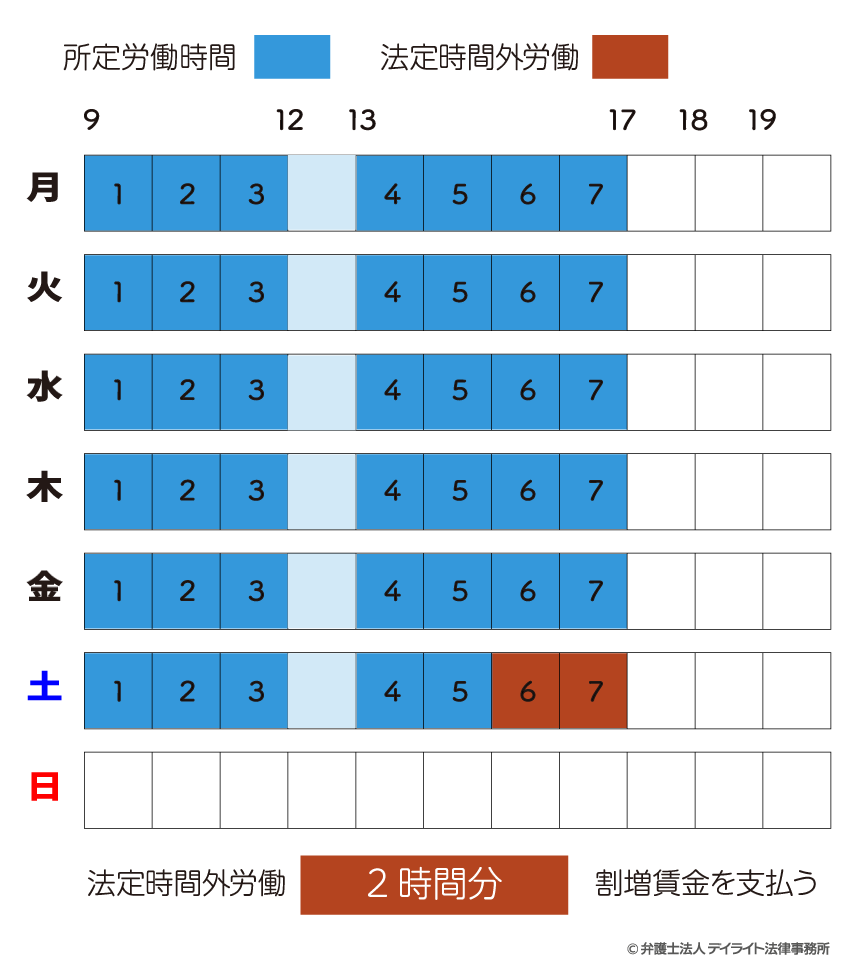

例3

法定休日が日曜日である会社で、月曜日から土曜日まで毎日7時間労働させた場合、1日ごとにみると、8時間を超える日はなく、一見割増賃金は発生しないように思われますが、合計すると、42時間となり、40時間を超えますので、2時間が法定時間外労働となり、割増賃金が発生します。

このように、各日の労働時間が8時間に収まっている場合でも、1週40時間を超え、割増賃金が発生することがあることは、見落としがちですので、注意が必要です。

また、法定時間外労働が1か月60時間を超えた場合、超えた部分については、通常の労働時間の賃金の1.5倍以上の割増賃金を支払う必要があります。(労働基準法37条1項ただし書)

中小事業主の事業については、2023年3月31日までの間、労働基準法37条1項ただし書の適用が、猶予されていますので、1か月60時間を超える部分についても、1.25倍以上の割増賃金を支払うことで足ります。

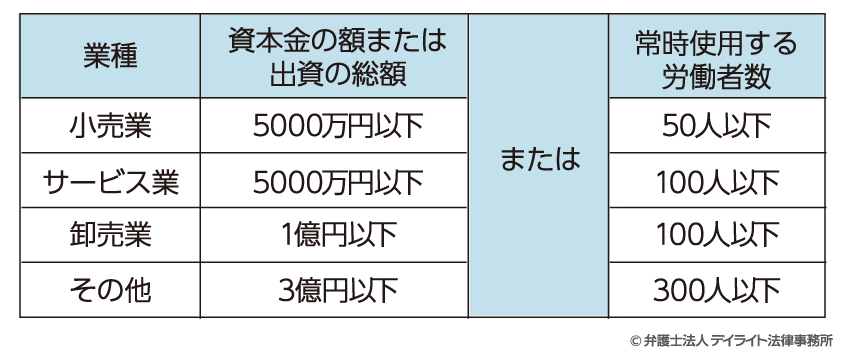

上記の中小事業主とは、以下の表のいずれかに該当する事業主をいいます。

労使協定により、1か月60時間を超えた時間外労働については、割増賃金の支払に代えて、有給休暇を与えることを定めることもできます。(労働基準法37条3項)

深夜労働

使用者が、22時から5時までの間に労働者に労働させた場合、割増賃金が発生します。

割増率は、2割5分以上となっていますので、通常の労働時間の賃金の1.25倍以上を支払う必要があります。(労働基準法37条4項)

法定時間外労働と深夜労働が重複した場合には、割増率が5割以上となりますので、通常の労働時間の賃金の1.5倍以上の割増賃金を支払う必要があります。(労働基準法施行規則20条1項)

例えば、始業9時、終業18時、休憩時間1時間の会社において、23時まで労働させた場合、18時から22時までの労働は、法定時間外労働ですので、1.25倍の割増賃金が発生し、22時から23時までの労働は、法定時間外労働かつ深夜労働ですので、1.5倍の割増賃金が発生します。

さらに、深夜労働と法定時間外労働が重複した時間が、1か月60時間を超えた場合、超える部分について1.75倍以上の割増賃金を支払わなければなりません。

休日労働

休日については、冒頭にお伝えしたとおり、使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えるか、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないことが法律に定められています。

これを「法定休日」といいます。

使用者が、法定休日に労働をさせた場合、割増賃金が発生します。

割増率は、3割5分以上となっていますので、通常の労働時間の賃金の1.35倍以上の割増賃金を支払う必要があります。

なお、土日を休日と定めている会社の場合、そのいずれもが法定休日となるわけではありません。

会社において、法定休日を特定しておく義務はないため、1週間に1日与える休日を法定休日とするという取扱いも可能です。

土日を休日としている会社で、就業規則等において、日曜日を法定休日としている場合、日曜日に労働をさせれば、法定休日労働となり、1.35倍以上の割増賃金の支払が必要となります。

一方で、同様の会社で、土曜日に労働をさせても、法定休日労働ではなく、所定休日の労働に過ぎませんので、1.35倍以上の割増賃金を支払う必要はなく、1週40時間を超える法定時間外労働になる場合に、1.25倍以上の割増賃金を支払うこととなります。

法定休日労働が、深夜労働となった場合には、割増率は6割以上(法定休日労働の3割5分+深夜労働の2割5分)となりますので、通常の労働時間の賃金の1.6倍以上の割増賃金を支払う必要があります。

参考:厚生労働省 FAQ 法定労働時間と割増賃金について教えてください

残業代割増率の一覧表

| 労働時間 | 割増率 |

|---|---|

| 法内残業(所定労働時間を超えるが、法定労働時間を超えない場合) | 割増なし |

| 法定時間外労働 | 1.25倍 |

| 法定時間外労働が1か月に60時間を超える場合、超えた部分 | 1.5倍 |

| 法定休日労働 | 1.35倍 |

| 深夜労働(22時から5時までの労働) | 1.25倍 |

| 時間外労働+深夜労働 | 1.5倍(そのうち、月60時間を超える部分については1.75倍) |

| 法定休日労働+深夜労働 | 1.6倍 |

フルタイム勤務とパートアルバイトとでは割増率に違いはある?

フルタイム勤務とパート・アルバイト勤務とで、割増率に違いはありません。

したがって、上記表の割増率で計算することとなります。

労働時間、休日に関する労働基準法の規制が及ばない労働者

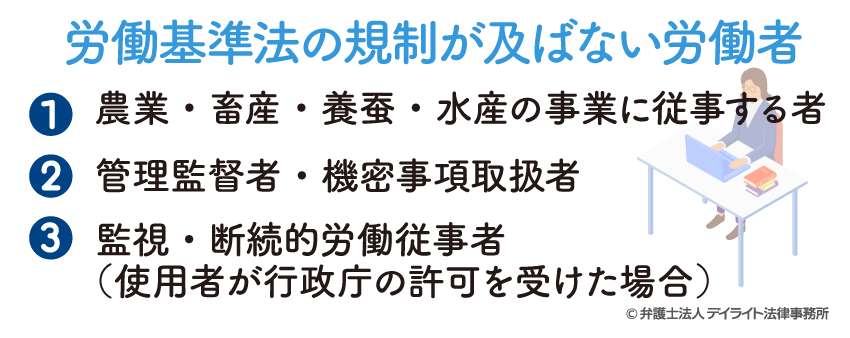

労働時間、休日に関する労働基準法の規制は、以下の①から③の労働者には適用されません。(労働基準法41条)したがって、以下の労働者の法定時間外労働、法定休日労働に対して、割増賃金を支払う必要はありません。一方、深夜労働に関する規定は適用されるため、深夜労働に対しては、割増賃金を支払う必要があります。

- ① 農業・畜産・養蚕・水産の事業に従事する者

- ② 管理監督者・機密事項取扱者

- ③ 監視・断続的労働従事者(使用者が行政庁の許可を受けた場合)

特に、労働者が管理監督者かどうかは、よく問題となりますが、管理監督者かどうかは、名称にかかわらず、実態に即して判断すると考えられていますので、注意が必要です。

残業代の計算方法

割増賃金の算定基礎

通常の労働時間(所定労働時間)に対して支払われる「1時間あたりの賃金」が、割増賃金の算定の基礎となります。

例えば、月給制の場合、各種手当を含む月給から、除外賃金を控除した額を月の所定労働時間で割った金額(月によって所定労働時間が異なる場合には、1年間における1か月の平均所定労働時間で割った金額)となります。

なお、固定残業代制を採用している場合、法定時間外労働等に対する割増賃金として支払うものであり、通常の労働時間に対する賃金には含まれませんので、割増賃金の算定基礎には含みません。

除外賃金とは?

除外賃金とは、給与のうち、割増賃金の算定の基礎としないものをいいます。

- ① 家族手当:扶養家族に応じて支給される手当

- ② 通勤手当:通勤にかかる費用に対する手当

- ③ 別居手当:通勤の都合により扶養家族と離れて暮らす場合の生活費増加に対する手当

- ④ 子女教育手当:扶養している子の教育に対する手当

- ⑤ 住宅手当:住宅費用の負担軽減のための手当

- ⑥ 臨時に支払われた賃金:結婚手当等

- ⑦ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金:ボーナス、勤続手当等

(労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条)

除外賃金は、法律等で限定的に決められているものですので、これらの手当に該当しないものを除外することはできません。

また、これらの手当に該当するかどうかは、名目に関わらず、実質で判断されます。

①から⑤は、割増賃金が、労働の内容と量に関係のない労働者の個人的事情に影響を受けるのは相当でないことから除外されたものと考えられています。

したがって、労働者の個人的事情の有無等にかかわらず、一律に支給されているものは、除外賃金に該当しません。

例えば、名目上「家族手当」となっていても、扶養家族の有無、家族の人数に関係なく一律に支給する手当であったり、名目上「住宅手当」となっていても、住宅に要する費用に応じて算定されるのではなく、一律に定額で支給される手当であれば、除外賃金には当たりません。

計算式

残業代(割増賃金)の計算式は、以下のようになります。

1時間あたりの賃金額は、給与形態(時給、月給、年俸など)によって計算方法が異なります。

具体例を挙げると、次のようになります。

具体例

- 月給30万円(除外賃金を除く)

- 365日の年

- 週休2日制(土日)で1年間の所定休日日数が125日(土日、土日と重複のない祝日・年末年始休暇・夏季休暇)

- 1日の所定労働時間が8時間

ある労働者が法定時間外労働を5時間した場合

この場合の、1年間における1か月平均所定労働時間数は、

この場合の1時間あたりの賃金額は、

これに、法定時間外労働の時間数と法定時間外労働の割増率1.25を乗じます。

以上から、11719円が5時間分の法定時間外労働の残業代(割増賃金)となります。

そのほかの給与形態の場合に応じた、パターン別残業代の計算方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

時間外労働でも割増賃金の支払がいらない場合はある?

労働契約や就業規則において、「割増賃金を支払わない」と記載したとしても、使用者が割増賃金の支払義務を免れるというものではありません。

法律で認められた変形労働時間制や裁量労働制を採用しているような場合でない限り、法定の割増率に基づく割増賃金を支払わなければなりません。

固定残業代制

一定額の固定手当を残業代としてあらかじめ支給している場合、労働者が法定時間外労働等をしても、あらかじめ見込んだ残業時間の範囲内であれば、対応する割増賃金が固定手当として支払われているので、加えて割増賃金を支払う必要はありません。

ただし、労働者の法定時間外労働等が固定手当に対応する時間を超えた場合、超えた部分の労働については、当然、割増賃金を支払わなくてはなりません。

例えば、月20時間の残業(法定時間外労働)を見込んで、基本給に加え、固定残業手当として4万円を支払っていた場合、労働者が実際には月25時間の残業(法定時間外労働)をすれば、5時間分の労働に対して、別途割増賃金を支払う必要があります。

固定残業代として、一定額の割増賃金を支払う場合、次の2点に注意してください。

通常の労働時間の賃金に当たる部分と法定時間外労働の割増賃金に当たる部分とが判別できるようにしておくこと

通常の労働時間の賃金に当たる部分と法定時間外労働の割増賃金に当たる部分とが判別できるようにしておくこと就業規則、賃金規程、労働契約等において、通常の労働時間の賃金に当たる部分と、固定残業代として支給される金額を明示し、さらに、固定残業代が何時間分の残業代に相当するかを明確にしておく必要があります。

例えば、使用者としては、4万円は固定残業代として支払っているつもりでも、労働者との取り決め(労働契約、就業規則等)では、単に「基本給月額24万円」と規定しているような場合や「月給24万円(固定残業代を含む)」としているような場合、固定残業代としていくら払っているのか、何時間分の残業代なのかが不明です。

このような場合、そもそも固定残業代を支払っているという主張そのものが認められず、すべての部分について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と判断され、その結果、1円も残業代を支払っていないと判断されたり、割増賃金の算定基礎を24万円と判断されたりする可能性があります。

割増賃金に当たる部分が、法定の割増率によって計算した額以上の支給となっていること

割増賃金に当たる部分が、法定の割増率によって計算した額以上の支給となっていること固定残業代は、当然、法定の割増率によって計算された額以上の支給となっていなければなりません。

法定の割増率によって計算された額以上の支給となっていない場合、その額と支払った額との差額が未払賃金として残っていることになります。

残業代請求を未然に防止するには?請求されたらどうすればいい?

残業代請求を未然に防止するには?

残業代請求を未然に防止するためには、適切に残業代を支払うことはもちろん、そもそも不要な残業を抑制することのできる制度を導入することなどが考えられます。

例えば、変形労働時間制を導入することが考えられます。

1か月のうち、後半は忙しく前半は暇であるといった業種や、1年のうち、夏は忙しく冬は暇だという業種であれば、法定労働時間での労働が業務にそぐわないことも考えられます。

そこで、変形労働時間制を採用することで、特定の日や週について、法定労働時間を超えても法定時間外労働とならずに、労働させることが可能となります。

変形労働時間制には、1週間単位、1か月単位、1年単位のものがあります。

変形労働時間制には、採用する単位にもよりますが、導入することのできる業種に制限があったり、導入にあたって就業規則の定めや労使協定の締結と労働基準監督署長への届出が必要となりますので、労働法に精通した弁護士に相談されることをお勧めします。

労働者から残業代を請求されたら?

労働者から残業代の請求をされた場合には、相手の主張する労働時間や、割増賃金の算定が必ずしも正確であるとは限りませんので、相手の勤務実態を調査し、相手が主張する労働時間に間違いないかを確認した上で、労働法に精通した弁護士に相談されることをお勧めします。

※不要な残業を抑制する方法(変形労働時間制などについて)や残業代請求された場合に弁護士に相談することのメリットについて、詳しくはこちらをご覧ください。

まとめ

以上のように、労働時間や残業代をめぐる法律は、複雑なものとなっています。

使用者は、残業代の発生する仕組みを理解した上で、労働者の労働時間を日頃から管理・把握し、適切に残業代を支払うことが重要です。

その上で、残業代の請求を受けた場合には、請求に応じる前に、労働法に精通した弁護士に相談されることをお勧めします。