私傷病休職とは?給与・解雇・降格はできる?【弁護士が解説】

私傷病休職とは、労働者が、業務外の病気や事故などの個人的事情(私傷病)によって相当長期に渡って就労できない場合に、会社に労働者として在籍したまま、一定期間その労働者の労働義務を消滅させ、会社を休ませることをいいます。

従業員が、業務外での事故や病気で会社を休まなければならないとき、休職することで不利益はないのか、不安に感じることかと思われます。

また、会社側としても、従業員が休職した際に会社でどのような手続きが必要となるのか、休職中に解雇や降格はできるのか等、戸惑われることでしょう。

ここでは、私傷病休職について押さえていただきたいポイントについて、分かりやすく説明いたします。

私傷病休職とは

私傷病休職とは、労働者が、業務外の病気や事故などの個人的事情(私傷病)によって相当長期に渡って就労できない場合に、会社に労働者として在籍したまま、一定期間その労働者の労働義務を消滅させ、会社を休ませることをいいます。

休職のポイントは、会社に籍がある状態で休むということです。

私傷病休職の根拠

私傷病休職は、労働基準法等の法律に基づくものではなく、どのような場合に休職になるかや休職の期間、休職期間中の賃金の支払、復職の要件等について、それぞれの会社が独自に設けているものであり、基本的には労働協約、就業規則および労働契約の定めによって決められています。

多くの会社が休職制度を就業規則で規定しているため、労働者は就業規則で休職制度の有無、休職期間等を確認する必要があります。

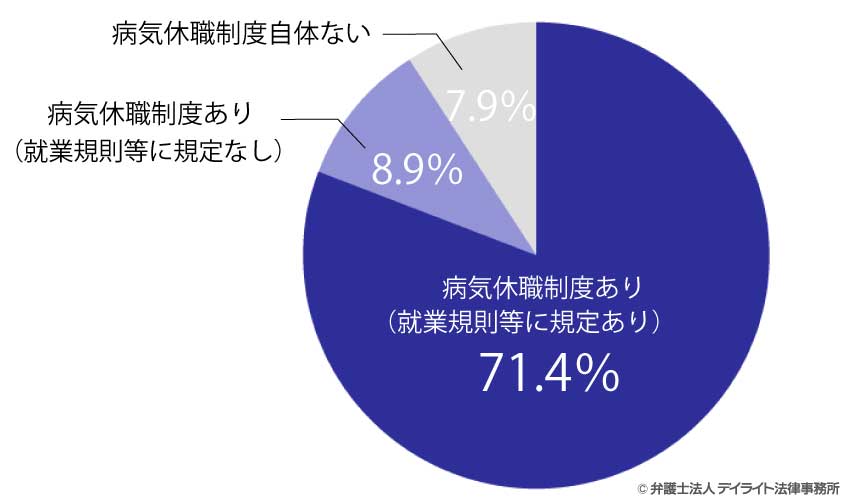

独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)の調査シリーズNo.112(平成25年11月)によると、全国で常時労働者 50人以上を雇用している企業5,904 社(農林漁業、公務を除く)のうち、「病気休職制度あり(就業規則等に規定あり)」が 71.4%、「病気休職制度あり(就業規則等に規定なし)」が 8.9%、「病気休職制度自体ない」7.9%となっています。

したがって、一定規模の会社では、80%近い割合で休職に関する制度があるということになります。

休職制度について、就業規則に定める場合には注意点があります。

就業規則には、個別の労働契約との関係では、就業規則の基準に達しない労働条件を定める労働契約について、基準に達していない部分は無効とし、無効となった部分は就業規則で定めるルールに従うことになっており、(労働契約法第12条)、会社側も就業規則の定めには慎重を期す必要があります。

また、会社が休職に関する規定を設けた場合には、労働者に対して明示しなければなりません(労働基準法第15条1項、労働基準法施行規則第5条第11号)。

以下で、厚生労働省のモデル就業規則を紹介します。

しかしながら、あくまでモデルの就業規則ですので、会社ごとにしっかりと内容を検討して就業規則を作成しなければなりません。

この点は、弁護士にぜひ自社の状況も踏まえてアドバイスをもらいましょう。

第9条 労働者が、次のいずれかに該当するときは、所定の期間休職とする。

① 業務外の傷病による欠勤が◯か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき ◯年以内

② 前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき 必要な期間2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として元の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。3 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。

休職の期間〜いつからいつまで休職できる〜

前述のとおり、休職制度は法律に基づくものではなく、会社が独自に設けているものであるため、休職が認められる期間は会社によって異なります。

また、雇用形態ごとに、休職制度の内容を規定することも可能です。

例えば、パートタイム労働者には休職制度を適用せず、正社員にだけ休職制度を適用することも可能ですし、休職期間の定めに差異を設けることも可能です。

もっとも、通常の労働者とパートタイムの労働者の、①職務の内容、②職務の内容・配置の変更の範囲(人事異動等の有無と範囲)等が同様である場合に、休職制度の内容に差異を設けることが、差別的な取扱い、または不合理な待遇であるとして、不法行為(民法709条)として損害賠償請求の対象となり得ることから、どのような差を設けるかについては、慎重に検討することが必要です。

私傷病休職の期間については、3ヶ月程度の比較的短い期間を定めている会社もあれば、6ヶ月の会社、1〜2年程度と長い期間を定めている会社もあります。

先ほど紹介したJILPT の調査では、6カ月超から1年未満が最も多く(22.3%)、1年超から1年半未満がこれに次ぐ(17.2%)という状況です。

また、勤続年数に応じて、私傷病の休職期間を設けている会社もあります。

例えば、勤続年数が1年以上5年未満であれば3ヶ月、5年以上10年未満であれば6ヶ月、10年以上であれば1年といった具合です。

ですので、ここでもやはり、自分の会社の就業規則を確認する必要があります。

”休業”との違いは?

休職と似たようなものとして、”休業”があります。

それぞれの会社がどう定義するかによって異なりますが、一般的に”休業”は労働者が会社に対して労働契約上の義務を負ったまま、業務を行わないことをいいます。

会社の都合による”休業”の場合、会社側は労働者に対して、療養補償(労働基準法第75条1項)、平均賃金の60%以上の休業補償(労働基準法第76条1項)を行うことが義務づけられています。

ただし、自然災害などによる不可抗力の理由があった場合には、会社に支払い義務はありません。

前述の通り、私傷病休職の場合は、会社に賃金の支払い義務があるかどうかは就業規則の定めによるため、法律上の手当ての有無が”休職”と”休業”の違いであるといえます。

労働災害(労災)

また、同じ休職でも、業務上の病気や怪我による休職は、”労働災害(労災)”の話であり、ここでの私傷病休職とは分けて考える必要があります。

私傷病休職の手続の流れ

それでは、私傷病休職の一般的な手続の流れについてみていきましょう。

以下のような流れになります。

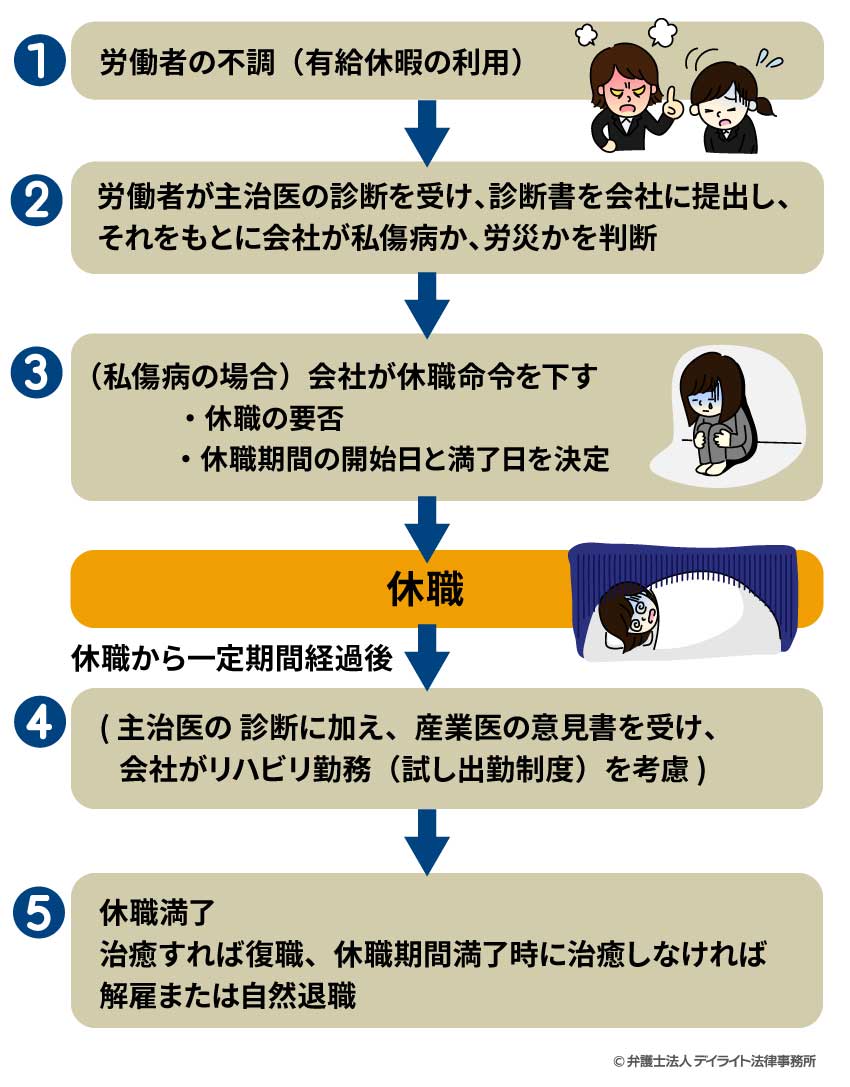

①労働者の不調

労働者が業務外の病気や事故などの個人的事情で休まなければならない場合、まずは本人の意向で有給休暇を利用し、有給休暇を消化した後に、会社から休職命令を出して休職期間をスタートさせるというのが一般的です。

というのも、休職期間中は賃金の支払いをしないという就業規則を定めている会社が多く、まずは有給休暇を利用した方が、労働者の収入にとって良いからです。

ただし、有給休暇は本人からの申請が必要であり、本人から有給休暇の申請がないにもかかわらず、会社の方から有給休暇として扱うことは原則できません。

これは、有給休暇が法定の要件を満たすことにより法律上当然に発生する労働者の権利であるためです(労働基準法39条1項)。

この点、過去の裁判例では、上司からパワハラを受けていた労働者が、それが原因でうつ病となり、休職を余儀なくされたところ、会社側はパワハラ行為による休職制度の適用を認めず、有給休暇の消化を労働者に依頼し、一部につき承諾させたという事案で、裁判所が会社側のこうした行為につき、不法行為責任を認めたというものがあります(東京地判平成26年7月31日)。

また、休職期間に入る前に有給休暇を消化することはできるものの、休職期間に入った後、休職期間満了日前に復職せずに有給休暇を利用し、在籍期間を伸ばすということはできません。

これは、有給休暇は労働の義務を前提として行使するものであるところ、休職中は労働が免除されており、休日と同様となり、労働日ではないためです。

②労働者が主治医の診断を受け、診断書を会社に提出し、それをもとに会社が私傷病か、労災かを判断

労働者は自身の身体に異変を感じた場合、医師へ受診し、診断書を提出するとともに会社に休職を申し出ることになります。

会社側が労働者の異変を察知した場合は、まずは、本人や直接の上司から聞き取りを行った上で、本人に受診を勧め、医師の診断書を提出させ、休職の要否を判断をします。

この場合、まずは異変が生じた労働者に何とか受診してもらえるよう、会社が説得することが重要です。

それでも受診に応じてもらえない場合には、休職に先立ち会社がとりうる事項として、「医師の受診」という記載が就業規則に規定されているのであれば、当該就業規則に則って会社は受診命令を下します。

なお、就業規則等に受診命令の規定がない場合であっても、会社として労働者に対し、医師の診断を受けるように求めることは、「労使間における信義則ないし公平の観点に照らし合理的かつ相当な理由のある措置である」とされた例もあります(参考裁判例:東京高判昭和61年11月13日京セラ事件)。

会社は、労働者の健康に配慮しなければならないという安全配慮義務を負っていますし、体調不良の労働者がいることは生産性にも影響しますから、日頃から面談などのコミュニケーションを通じて、労働者の健康状態について気にしておく必要があります。

とはいえ、やはり会社としては後の紛争を防止する目的からも、受診命令を就業規則に規定しておく方が良いでしょう。

日本ヒューレット・パッカード事件は、労働者が、被害妄想などの精神的不調から、有給休暇を全て消化した後で約40日間の欠勤を続けたところ、会社の就業規則には懲戒事由として、正当な理由のない無断欠勤があった場合が規定されていたため、労働者の行為はこれに該当するとして、会社が就業規則に基づいて、無断欠勤として諭旨退職の懲戒処分にしたというケースです。

裁判所は、このような精神的な不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対しては、会社としては、精神科医による健康診断を実施して、その診断結果に応じて必要な治療を勧めた上で、休職等の処分を検討し、その後の経過をみるなどの対応を採るべきと判示しています。

私傷病休職の場合、休職期間満了時までに復職できなければ自然退職となるのが一般的です。

一方、業務上の傷病、すなわち労災による休職の場合は、休業中とその後30日間は、解雇が原則として禁止されています(労働基準法第19条1項)。

さらに、労災の場合、労働者は療養補償、休業補償を受け、または労災保険給付を受けるため、労働者の傷病が業務外と業務上のどちらで生じたのかが、会社・労働者どちらにとっても重要な問題となります。

③会社が休職命令を下す

会社が休職命令を出す場合、休職事由や医師の診断書、就業規則に定める休職期間の上限をもとに休職期間(休職期間の開始日と満了日)も決定し、それらを明示した通知書を交付します。

ここでのポイントは、書面で休職命令を下すということです。

書面を残しておくことで、休職命令の有無、休職期間等について会社・労働者間に後に争いが生じた場合に証拠とすることができます。

また、就業規則の規定によっては、労働者の欠勤が続いていることから直ちに休職がスタートするわけではありません。

休職は、会社が休職命令を明確に下して初めてスタートします。

例えば、先の厚生労働省の就業規則モデルをそのまま利用して、「業務外の傷病による欠勤が1ヶ月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないときには休職を命ずる」と規定している会社があり、休職期間が6ヶ月であるとします。

この場合、労働者の欠勤が1ヶ月続き、その後も6ヶ月欠勤が続いたとしても、会社が休職命令を下していない場合には休職期間はスタートしておらず、就業規則に「休職期間満了日までに休職事由が消滅しない場合、自然退職とする。」という規定があったとしても、6ヶ月の休職後も自然退職とはならず、改めて休職命令を下して初めて休職期間がスタートするということになります(もっとも、6ヶ月の欠勤はそれ自体が懲戒事由に当たり得ます)。

④主治医の診断に加え、産業医の意見書を受け、会社がリハビリ勤務(試し出勤制度)を考慮

特に、うつ病などの精神疾患を理由とした休職の場合、休職中の労働者がいきなり職場復帰した場合、心理的に大きな負担がかかる場合があります。

そこで、休業していた労働者の不安を和らげ、労働者自身が職場にスムーズに復帰できるよう、また会社としては職場復帰の判断を目的として、リハビリ出勤制度を活用することが考えられます。

リハビリ出勤制度の例として、厚生労働省は、①模擬出勤、②通勤出勤、③試し出勤を挙げています。

- ① 模擬出勤は、勤務時間と同様の時間帯にデイケアなど模擬的な軽作業を行ったり、図書館などで時間を過ごす

- ② 通勤訓練は、自宅から勤務職場の近くまで通勤経路で移動し、職場付近で一定時間過ごした後に帰宅する

- ③ 試し出勤は、職場復帰の判断等を目的として、本来の職場などに試験的に一定期間継続して出勤する

なお、この制度は法律で義務づけられているものではなく、会社側が採用するかどうかは自由です。

リハビリ出勤制度を採用する多くの会社が、リハビリ出勤制度について就業規則で規定しています。

⑤治癒すれば復職、治癒しなければ解雇または自動退職

ここでも主治医の診断書、産業医の診断書をもとに、労働者が治癒し、復職可能であるかを会社が判断します。

治癒した場合は復職することになりますが、治癒しなかった場合の取扱いについては、会社によって異なります。

休職制度が各会社の就業規則の定めによるためです。

もっとも、一般的には、就業規則において、休職期間満了時に解雇にするという規定や、退職扱いにする(自然退職規定)という規定が設けられていることが多いです。

自然退職の場合は、労働者側からの辞表といった意思表示を何ら必要とすることなく、労働契約が自動的に終了するということになります。

主治医と産業医の意見が異なる場合は?

復職の可否について、主治医と産業医とで、一方が「復職は可能」としているのに対し、もう一方が「復職が不可能」と見解が割れる場合、判断が難しくなります。

このような場合、主治医と産業医のどちらの意見を優先させるかについて、画一的な決まりがあるわけではありません。

職場の状況等診断の前提となっている事実としてどのようなものがあるか、主治医と産業医の労働者への関与の程度がどのようなものであったか等、総合的にみて判断する必要があります。

とりわけ、先ほどのうつ病などのケースでは、主治医も患者である労働者本人の意向に影響されて、復職診断書を書いていることも散見されます。会社としては、慎重に復職を検討しなければ結果として休職を繰り返すということにもなりかねません。

解雇扱いとする場合

自然退職と異なり、「休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって解雇とする。」という就業規則の規定があった場合には、解雇であることに変わりはないため、労働基準法上の規制を受けます。

すなわち、休職期間満了の30日前までに解雇予告通知をしなければなりません(労働基準法第20条1項)。

この解雇予告通知を怠った場合には、改めて解雇予告通知を行って30日が経過した後に解雇とするか、または解雇予告通知後に予告手当を支払って解雇するということになります。

当事務所では、休職期間満了通知書の書式・雛形をホームページ上に公開しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。

ぜひ、参考にされてください。

退職扱いとする場合

一方、「休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。」という就業規則の規定があった場合、それは労働者自身の都合により労務が提供できないものとして、自己都合による退職といえます。

よって、会社側から解雇予告通知は不要といえます。

とはいえ、やはり会社としては後の紛争を防止する目的からも、休職期間満了の30日前までに退職となる旨の通知をした方が良いでしょう。

当事務所では、休職期間満了通知書の書式・雛形をホームページ上に公開しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。

ぜひ、参考にされてください。

解雇とする場合は、会社にとっては法規制がかかってきますし、労働者としても離職理由の問題があるため、自然退職となるような規定の方が良いでしょう。

復職する場合

労働者が治癒しなかったため、退職または解雇する場合、傷病は治癒しており復職は可能であったとして、解雇や退職の有効性が争われることがありますが、逆に労働者が治癒していないにもかかわらず、会社が復職させた結果、傷病が悪化した場合、会社は安全配慮義務違反を理由として損害賠償責任を追及される可能性があるため、注意が必要です。

どれくらい病状が回復していれば「治癒」したと判断され、労働契約の終了という効果が発生しないのか

裁判例によると、休職期間満了時に休職前の職務を支障なく行える状態にまでは回復していなくとも、①相当期間内に治癒することが見込まれ、かつ、②当人に適切なより軽い作業が現に存在するときには、会社は労働者を病気が治癒するまでの間その業務に配置すべき信義則上の義務を負い、労働契約の終了(解雇または自動退職)の効果は発生しないとされています(東京地判昭和59年1月27日)。

また、うつ病で休業していた教員に回復可能性があるにもかかわらず主治医に問い合わせることなく行った解雇を権利濫用として無効としたものもあります(東京地判平成22年3月24日)。

他には、ストレス反応性不安障害で休職している労働者について、「復職すると症状が増悪する可能性が極めて高い」との産業医の意見を踏まえて行った休職期間満了退職扱いを信義則に反するものとはいえず有効としたものなどがあります(東京地判平成23年2月25日)。

私傷病休職中の給与はどうなる?

会社は給与の支払い義務がある?

休職制度は労働基準法等の法律に基づくものではなく、会社が独自に設けるものです。

よって、会社は休職制度を設けるか否か、また休職制度を設けた場合、休職期間中に労働者に給与を支払うか否か、支払うとしていくら支払うか、自由に定めることができます。

就業規則に「休職期間中は給与を支払わない」旨の規定を置いている場合には、会社は休職中の労働者に給与を支払わなくてよいということになります。

逆に就業規則に、「休職期間中であっても給料を支払う」旨の規定を置いている場合には、会社は給料の支払い義務を負うことになるため、就業規則に規定を置く際には十分に慎重を期す必要があります。

もっとも、一般的には「休職期間中は給与を支払わない」旨の就業規則を定めている会社が多いです。

リハビリ勤務中の給与は?

リハビリ勤務中の給与については、就業規則に規定があればそれに従います。

就業規則にリハビリ勤務中の給与の支払いにつき規定がない場合には、労働者には給与は支払われないということになります。

労働者は、労働義務を「債務の本旨に従って」履行しなければならないところ(民法493条)、リハビリ勤務中の職務内容は本来の職務とは異なるため、「債務の本旨に従った」ものとはいえないためです。

特に先ほどの模擬出勤、通勤出勤については、仕事をしているわけではありませんので、給与を支払う必要は会社としてはないといえるでしょう。

労働者は何らかの手当をもらうことができる?

上述の通り、就業規則に支払いがないと規定されていることから、休職期間中は給与が支払われないという会社は多く、労働者はいきなり無収入になるのではないか、心配になるかもしれません。

しかし、会社員であれば、どの健康保険組合に加入していても、多くの場合「傷病手当金」が支給されます。

傷病手当金とは、健康保険の被保険者が病気やケガのため働けず、会社から十分な報酬が受けられない場合に支給される給付金です。

社会保険料の負担はどうなる?

私傷病休職期間であっても、厚生年金や健康保険等の社会保険料は発生し、会社負担分は会社が、労働者負担分は労働者がそのまま負担します。

通常は、給与から社会保険料が天引きされるというような形で、労働者は社会保険料を支払いますが、休職期間中は給与が支払われないことが多いため、どのように支払いがなされるのでしょうか。

会社が立て替えるといった方法は一応考えられますが、労働者が治癒せずそのまま退職となってしまったような場合には、会社側として回収が困難になることも想定されます。

そこで、方法としては、事前に支払い方法について就業規則で規定することが重要です。

具体的には、以下の2つの方法が考えられます。

- ① 休職者に請求書を送付して支払ってもらう

- ② 傷病手当金から支払ってもらう

①について、会社が休職者に対し、毎月請求書を送付し、休職者に入金してもらうというものです。

もっとも、毎月請求書を送付するというのは中々手間です。

そこで、②について、休職者が受領する傷病手当金を一旦会社が受領し、社会保険料を差し引いた上で、休職者に支給するという方法が考えられます。

傷病手当金を一旦会社が受領するためには、「傷病手当金支給申請書」の受取代理人欄を会社とし、会社の口座に振り込んでもらいましょう。

私傷病休職の場合に解雇できる?

休職期間中の解雇

休職期間満了前に解雇することは難しいでしょう。

確かに、就業規則に「精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき」が解雇事由として定められていることは多いですが、解雇は労働者の雇用の喪失という重大な不利益をもたらすため、最後の手段としてのみ許容されます。

そのため、会社としては、他の軽易な業務への現実的な配置可能性を検討するなどの解雇回避努力義務を負います。

また、休職制度は、「解雇を猶予すること」を目的としており、休職期間中に解雇した場合は、その解雇は無効となる可能性は高いです。

もっとも、休職期間中に傷病が回復せず就労が不可能であることが明らかであるような場合には、休職期間満了を待たずとも解雇する場合があるという選択肢も出てくると考えられます。

しかしながら、すぐに会社だけで判断せず、専門家である弁護士に相談をしながら慎重に進めるべきでしょう。

休職期間満了時の解雇

前述の通り、主治医の診断書、産業医の診断書をもとに、労働者が治癒し復職可能であるかを会社が慎重に判断します。

また、休職期間満了時の退職について、「解雇」と規定している場合、労働基準法上の「解雇」の手続きが必要となりますが、「自然退職」の場合であっても事前の告知を行った方が良いというのは前述のとおりです。

就業規則に私傷病休職の規定がない場合

会社の就業規則で私傷病休職制度がある場合には、休職制度を適用する必要があります。

休職制度を適用しないで解雇をした場合、無効となる可能性が高いです。

逆に、会社の就業規則で私傷病休職制度がない場合には、精神又は身体の障害により「債務の本旨」に従った業務を行えないことを理由として解雇することはできます。

もっとも、ここでも会社としては、他の軽易な業務への現実的な配置可能性を検討するなどの解雇回避努力を尽くさなければなりません。

私傷病休職の場合に降格できる?

「降格」には、役職を下げるものと、職能資格を下げるものがあります。

役職とは、企業組織上の地位を指し、通常は部長、課長、係長などの職位によって示されるものです。

職能資格とは、職務遂行能力に基づく格付けを指し、基本給と連動しているものをいいます。

役職を下げる場合には、労働者の適性や成績を評価して行われる労働力配置の問題であるため、会社は、成績の不良や職務適正の欠如など、業務上の必要性があり権利濫用にあたらない限り、その裁量によってこれを行うことができます。

これに対し、職能資格を下げる場合には、基本給の変更をもたらす労働契約上の地位の変更であるため、労働者の同意や就業規則上の合理的規定など契約上の根拠が必要です。

契約上の根拠がある場合にも、その契約内容に沿った措置か、権利濫用など強行法規違反にあたる事情がないかがさらに検討されます。

なお、病気休職中に働けなかったことを勤務実績の不良と同視して、役職を下げることは許されるかという点につき、裁判例は、病気休職したことで、「勤務実績自体がなかったと評価することは格別、勤務しながら職務を行わなかった場合と直ちに同視して、勤務実績が不良であったとすることはできないというべきである。」としています(参考裁判例:大津地判令和3年3月29日 国立大学法人滋賀医科大学事件)。

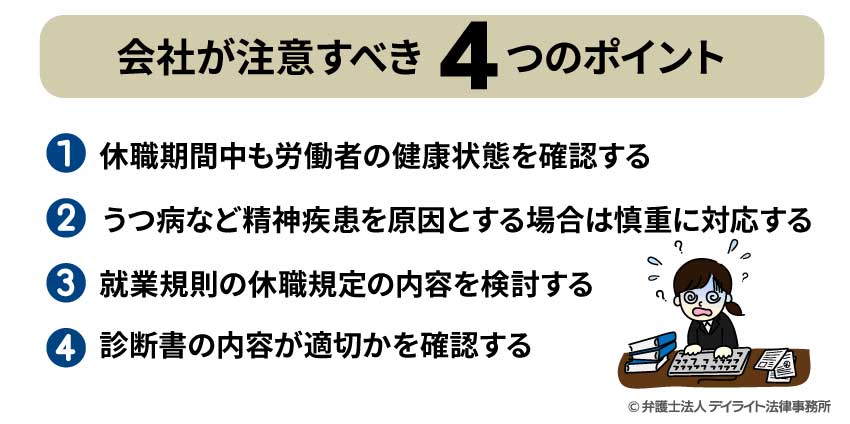

会社が注意すべき4つのポイント

休職期間中も労働者の健康状態を確認する

休職期間には必ず終わりがあります。

つまり、休職期間が満了した場合には、休職者の健康状態を見極めた上、復職が可能かどうか判断することになります。

休職期間中、会社側が労働者の健康状態を一度も確認していないとなると、休職期間満了前の1回の診断のみで判断することになりますが、判断が難しいのはもちろんのこと、会社の決定が不適切であったとして後の紛争を招く可能性もあるため、休職期間中であっても会社は定期的に休職者の健康状態を確認すべきでしょう。

最低でも月に1回は、休職者から聞き取りを行い、診断書を提出してもらうと良いでしょう。

そのためにも、ここでも「医師の受診」と「診断書の提出」を予め就業規則に規定しておけば、スムーズに診断書を提出してもらうことができます。

休職すると会社と連絡を取ろうとしない、健康状態の申告に非協力的な労働者が出てくることがあります。

その場合には、電話ではなく、書面やメールなどで会社側がきちんと労働者側に状況を報告するように求めていたことを残しておくことも大切になってきます。

うつ病など精神疾患を原因とする場合は慎重に対応する

①休職にあたって

メンタルヘルス不調者が欠勤と出勤を繰り返すような場合に備えて、就業規則の休職事由に一定期間の欠勤の継続だけでなく、断続的な欠勤をも規定することが考えられます。

また、本人に病識がない場合には、会社側から心療内科の受診を勧め、場合によっては就業規則に則って会社は受診命令を下します。

②休職期間中

上述のとおり、一般的には休職期間中であっても会社は定期的に休職者の健康状態を確認すべきですが、メンタルヘルス不調者の場合は注意が必要です。

裁判例では、医師から直接の接触を止められていたにもかかわらず、会社の上司が休職者と面談したことは「精神障害に悪影響を与えた」とし、安全配慮義務違反にあたると判断したものがあります(参考裁判例:京都地裁平成28年2月29日)。

③復職判断にあたって

休業していた労働者の不安を和らげ、労働者自身が職場にスムーズに復帰できるよう、また会社としては職場復帰の判断を目的として、メンタルヘルス不調者の場合は、「リワークプログラム」の利用が考えられます。

リワークプログラムは、プログラムに応じて決まった時間に施設へ通うことで会社へ通勤することを想定した訓練となります。

また、仕事に近い内容のオフィスワークや軽作業、復職後にうつ病を再発しないための疾病教育や認知行動療法などの心理療法が行われます。

初期には久しぶりの集団生活に慣れるための軽いスポーツやレクリエーションが行われることがあります。

プログラムの途中では、休職になった時の働き方や考え方を振り返ることで、休職に至った要因を確認するとともに、復職した後の再休職を防ぐことができます。

就業規則の休職規定の内容を検討する

就業規則の規定において、休職期間を1ヶ月以内という比較的短いものにし、休職期間の満了と退職を結びつけた場合、30日前の解雇予告義務に違反することになり、およそ認められないでしょう。

反対に、休職期間を1ヶ月を超えた長期に渡るものにし、休職期間の満了と退職を結びつけた場合であっても、解雇権濫用法理(労働契約法第16条)から解雇は厳格に判断されます。

また、休職期間の算定について、例えばメンタルヘルス不調者が、復職した後に、病気が悪化して再度休職になったというケースにおいて、休職が繰り返されることを防ぐために、前の休職期間と後の休職期間を通算するという規定を就業規則に設けることが考えられます。

(例「復職後6ヶ月以内に、同一または類似の事由により再び欠勤するときは、欠勤期間は中断せず、その期間を前後通算する。」 )

こうした規定の内容については、会社の状況に応じてアレンジが必要ですので、先ほども紹介したとおり、専門家である弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。

診断書の内容が適切かを確認する

休職判断において、労働者が医師へ受診し、診断書を提出するとともに会社に休職を申し出たが、詐病の疑いがある場合、会社はどうすればよいでしょうか。

この場合、まずは、主治医から診断の根拠を詳しく聞くということが考えられます。

なお、主治医へ話を聞くにあたっては、個人情報保護の観点から、本人の同意を得ておく必要があります。

休職を希望してきた時点で同意書をとるようにしておくと良いでしょう。

場合によっては、セカンドオピニオンを受けてもらうことも検討します。

まとめ

- 私傷病休職とは、労働者が、業務外の病気や事故などの個人的事情(私傷病)によって相当長期に渡って就労できない場合に、会社に労働者として在籍したまま、一定期間その労働者の労働義務を消滅させ会社を休ませることをいいます。

- 休職制度は、労働基準法等の法律に基づくものではなく、就業規則や労働協約等によって定められ、休職期間の長さ、休職期間中の賃金の取扱いなどは会社によって多種多様である。

- 休職事由が消滅することで休職は終了することになるが、休職期間が満了した時点で、未だ休職事由が消滅していないときには、解雇または自然退職となる。

- 私傷病休職において、休職事由の消滅を認めるためには、原則として従前の職務を支障なく行うことができる状態に回復したことが必要とされるが、職種や業務内容を限定していない労働者の場合、使用者は、従前業務への就労は無理でも他に従事できる業務があるか否か、実際に配置することが可能であるかなどを考慮することが求められる。

以上、私傷病休職について、詳しく解説しましたが、いかがだったでしょうか。

私傷病休職制度は、会社にとっては貴重な人材の流出を防ぐことができる一方で、休職期間中も社会保険料を支払わなければならず、また復帰の目処が立たず労働者の補充の判断が難しくなります。

労働者にとっては、休職期間中は給与が支払われないものの、会社に籍を置いておくことができ、労働環境が整えられていることで、安心して働くことができます。

もっとも、休職を命じる過程では、就業規則の確認、休職判断、復職判断と各過程で適切な判断を行う必要があります。

そのため、私傷病休職については、専門家である弁護士にご相談されてみることをお勧めしています。

この記事が私傷病休職に関してお困りの方にとってお役に立てれば幸いです。