労災の休業補償とは、労災事故(業務災害、通勤災害)に遭って仕事を休まなければならず、会社から給料が一部又は全部もらえなかった場合に受けることができる補償です。

休業補償は、生活を維持するための大切な補償であり、どの程度の金額がいつまで支給されるのか知っておくことで、事故後も安心して生活することができます。

この記事では、休業補償の金額の計算方法や、いつまでもらえるのか、申請方法などについて、詳しく解説しています。

記事の中に、休業補償の概算の金額を計算できるシミュレーターもございますので、是非ご活用下さい。

目次

労災の休業補償とは?

労災とは

労災とは、仕事や出退勤中の事故が原因となって、ケガをしたり、病気になったり、あるいは死亡することです。

労災は、正確には「労働災害」といいますが、一般的には簡略化して「労災」と呼ばれることが多いです。

労災は、大きく分けて、「業務災害」と「通勤災害」に分けられます。

仕事中の事故であり、仕事が原因となって発生した労災は業務災害といいます。

例えば、工場勤務の作業中に物を足下に落として骨折した場合には業務災害となります。

他方で、従業員が自宅と会社間の出退勤途中に事故などで、負傷したり死亡した場合は通勤災害といいます。

例えば、自家用車で会社から自宅に帰宅する途中に、他の車から衝突されてケガをしたような場合には通勤災害となります。

業務災害について詳しく確認されたい場合にはこちらをご覧ください。

通勤災害について詳しく確認されたい場合にはこちらをご覧ください。

休業補償とは

休業補償とは、労災により負傷あるいは病気になってしまい、働くことができず、会社から給料がもらえない場合に、給与の填補として労災保険から補償されるものです。

休業補償とは、労災により負傷あるいは病気になってしまい、働くことができず、会社から給料がもらえない場合に、給与の填補として労災保険から補償されるものです。

正確には、業務災害の場合には「休業補償給付」といい、通勤災害の場合には「休業給付」といいますが、このページでは、便宜上、全て休業補償と記載しています。

休業補償は給付基礎日額(詳しくは後述)の60%に相当する額が補償されます。

この休業補償に加えて、労災保険から休業特別支給金が支給されます。

休業特別支給金は、労災被害者の社会復帰を促進するための特別な支給金であり、給付基礎日額の20%に相当する額が補償されます。

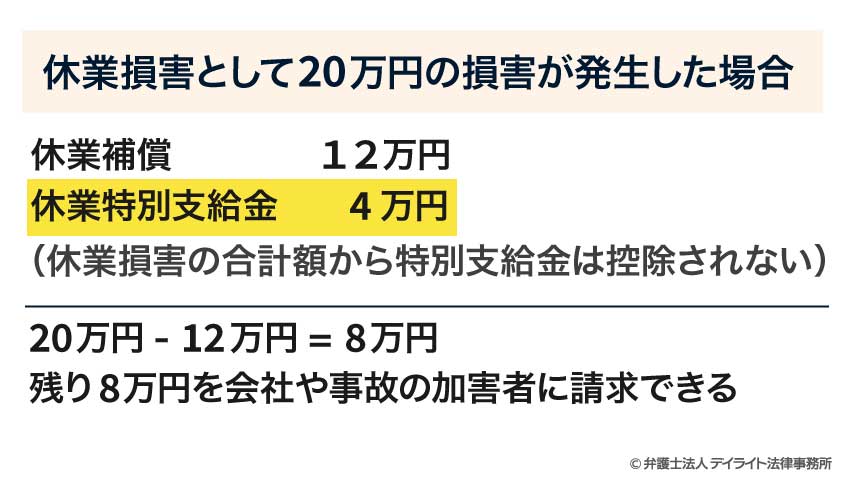

休業特別支給金は損益相殺の対象となりませんので、休業損害の合計額から特別支給金は控除されません。

損益相殺とは、労災保険などから補償の支給を受けた場合には、その支給額分を賠償額から差し引くという考え方です。

具体例 休業損害として20万円の損害が発生した場合

休業損害として20万円の損害が発生しており、労災保険から休業補償として12万円、特別支給金として4万円が支給されたとします。

この場合、12万円 + 4万円 = 16万円はすでに補償されているので、休業損害として請求できるのは残りの4万円とも思われます。

しかし、特別支給金の4万円分は損益相殺の対象にはならず控除されないので、休業補償の12万円分だけを控除して、残りの8万円を会社や事故の加害者に請求できることになるのです。

※休業補償は給付基礎日額の60%、特別支給金は給付基礎日額の20%が補償されるので、上記の金額はあくまで目安の金額とお考えください。

休業補償の条件

労災保険から休業補償が支給される条件は、以下の3つです。

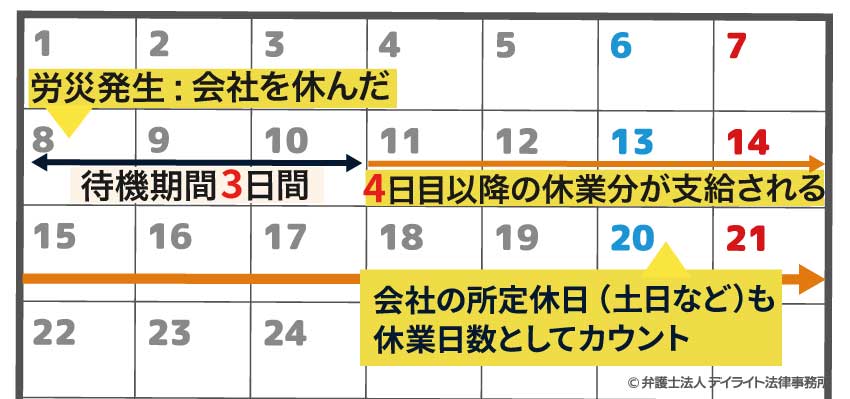

- ① 休業から4日以上経過していること

- ② 労働災害による負傷や病気の療養をしていること

- ③ 労働不能であり賃金を受けとっていないこと

労働災害により休業して1〜3日目は待機期間として労災保険の休業補償及び特別支給金を受け取ることはできません。

労災保険は、労働災害による損害を補償するものなので、従業員が労働災害を原因としてケガや病気の療養をしていることが条件となります。

労働が可能である場合や、賃金の支給を受けている場合には、労災保険によって補償する必要性はないため、労災保険から休業補償は支給されません。

会社から賃金の一部しか受け取っていない場合には、一部支給される可能性はあります。

労災の休業補償の期間とは

休業補償はいつもらえる?支払日は?

休業補償を受け取るには、労働基準監督署に請求書を提出しなければなりません。

労働基準監督署に請求書が届いてから、支給が決定されるまで1ヶ月程度かかります。

これは、あくまで一般的な場合であり、労災事故であるか認定が難しい場合には、調査に時間がかかり、長期間待たされる可能性があります。

請求書を提出するのが遅れれば遅れるほど支払日も遅くなるので、早く支給を受けたい場合には、早めに準備しましょう。

休業補償の待機期間の賠償はどうなる?

休業補償は、休業して4日目からしか支給されません。

支給がされない1〜3日のことを休業補償の待機期間といいます。

待機期間の賠償に関しては、「業務災害」であるか「通勤災害」であるかで取り扱いが違います。

労働基準法76条1項において「労働者が業務上の疾病の療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中、平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない」と規定しています。

したがって、業務災害の場合は、平均賃金の60%を会社から支払ってもらうことができます。

また、会社に安全配慮義務違反がある場合には、残りの40%相当の金額も会社は負担する必要があります。

通勤災害については、労働基準法上、会社に支払い義務が課されていません。

したがって、会社は労働基準法上の休業補償を支払う義務はありません。

休業の初日はいつになる?

例えば、12月20日に仕事中にケガをして、そのまま病院に行って帰宅して、21日から会社を休んだ場合、待機期間の1日目は20日あるいは21日のいずれになるでしょうか。

答えは、20日です。20日が待機期間の1日目となります。

会社の所定労働時間の一部について労働できなかった場合には、その当日から休業日ということになるのです。

他方で、12月20日に仕事中にケガをしたけれども、そのまま仕事を続けて、所定労働時間の全てを働いた後に、病院に行って翌日21日から会社を休んだ場合には、21日が待機期間の1日目となります。

要するに、所定労働時間を働き切っているかどうかで初日が変わることになります。

休業補償はいつまでもらえる?

上記のとおり、休業補償は、休業から4日目以降の休業分から支給されることになります。

では、いつまで支給を受けることができるのでしょうか。

休業補償は、労働災害によるケガや病気のために療養が必要な場合に支給されるものです。

したがって、ケガや病気が「治ゆ」した場合には、休業補償は終了となります。

「治ゆ」というと、完全に症状が無くなった場合のような印象を受けますが、症状が残っている場合でも症状固定と判断されれば、「治ゆ」と判断されることになります。

症状固定とは、症状は残っているものの一進一退の状態で治療を継続しても改善する見込みがない状態のことをいいます。

こうした状態になった場合には、「治ゆ」となり休業補償の支給も終了することになります。

「治ゆ」となった場合には、療養の給付も終了することになります。

また、休業補償の支給が開始されて1年6ヶ月を経過し、かつ、症状が傷病等級表の等級に該当する場合には、休業補償から傷病補償年金に移行します。

傷病等級表は、1級〜3級まで規定されていますが、いずれも重い障害が残っている場合にしか認定されません。

休業補償をもらえない場合

休業補償は、① 休業から4日以上経過しており、② 労災によるケガや病気で療養をしていること、③働くことができず賃金を受けとっていない場合に、支給されるものです。

したがって、これらの条件を満たさない場合には、休業補償の支給を受けることはできません。

例えば、会社に通勤中の事故であったとしても、通勤中に寄り道をしている最中に事故にあった場合には、通勤災害として認められず、休業補償がもらえない可能性があります。

休業補償が認められない場合には、従業員宛に「不支給決定通知」が送られてきます。

不支給決定に不服がある場合には、再度審査するように請求(審査請求)することができます。

審査請求は、労働基準監督署の審査の結果を知った日の翌日から3ヶ月以内に行わなければなりません。

労災保険の休業補償の内容

休業補償の給付はいくら?計算方法

休業補償は「給付基礎日額」の60%、休業特別支給金は「給付基礎日額」の20%が1日単価として支給されます。

そこで、休業補償の計算にあたっては、まず「給付基礎日額」を算出する必要があります。

その後、休業日数をカウントして、給付基礎日額に休業日数を乗じることで休業補償の金額を算出します。

給付基礎日額は、労働災害発生の直近3ヶ月の給料の総額をその3ヶ月の暦日数で除して算出します。

例えば、12月20日に労働災害が発生した場合には、まず11月、10月、9月の給料の総額を計算します。

ここでは、仮に月額25万円として、3ヶ月で合計75万円とします。

次に、その3ヶ月の暦日数をカウントします。

11月、10月、9月の暦日数は、91日(11月は30日、10月は31日、9月は30日)です。

このケースの場合の給付基礎日額は、以下の計算式のとおり、8242円となります。

75万円 ÷ 91日 = 8242円(1円未満切り上げ)

休業日数は、労働不能で労働できずに賃金の支払いを受けることができない期間の全ての日数をカウントします。

つまり、会社の所定休日(土日など)についても休業日数としてカウントします。

例えば、12月20日に労働災害が発生し、仕事中に救急車で搬送され、2月25日まで労働不能で賃金の支払いも受け取ることができず休業したとします。

この場合、12月20日から2月25日までの全ての日数が休業日となるため、休業日数は68日となります。

休業補償の金額は以下の計算式で算出します。

したがって、上記の例で計算すると、33万6273円が休業補償の支給額となります。

8242円 × 60% × 68日 = 33万6274円(1円未満切り上げ)

休業特別支給金の金額は以下の計算式で算出します。

したがって、上記の例で計算すると、11万2092円が休業補償の支給額となります。

計算式

8242円 × 20% × 68日 = 11万2092円(1円未満切り上げ)

週3日の勤務の場合、休業日数はどのようにカウントする?

週3日の勤務の場合、休業日数はどのようにカウントする?週3日のパート従業員の場合も、労働災害による負傷や病気の療養が必要で労働できず賃金の支払いを受けていない場合には、所定休日も含めて休業日としてカウントします。

したがって、12月1日から31日まで上記の状態が続いた場合には、休業日数は31日となります。

スマホで簡単に計算、休業補償のシミュレーター

労災保険の休業補償の計算は複雑であり、簡単ではありません。

当事務所では、休業補償の概算額を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

計算機は休業補償を簡易迅速に把握するためのものであり、個別の状況には対応していませんので、正確な金額については労災問題に詳しい弁護士へ相談されてください。

労災ではその他にも様々な補償がある

休業補償の他に労災保険で支給されるものとしては、療養補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、傷病補償年金、介護補償給付、葬祭料・葬祭給付などがあります。

療養補償給付

労働災害によって、負傷したり疾病にかかった場合には、治療費などが労災保険から支給されます。

代表的な例としては、病院での入院費や診察代、薬代などが給付の内容となります。

柔道整復師の施術(整骨院・接骨院)は、応急手当の場合を除き医師の同意を得た場合に行うことができるとされています(昭和31年11月6日基発754号)。

療養の給付を受けるためには、「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」を療養の給付を受けようとする指定医療機関を経由して所轄の労働基準監督署に提出することが必要です。

療養の費用の支給を受ける場合には、「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))」の書式を利用します。

柔道整復師の施術費や、はり・きゅうの施術費に関しても別に書式があります。

療養の内容によって使用する様式が異なりますので、注意が必要です。

なお、各様式は、厚生労働省のホームページでダウンロードして使用することができます。

参考:厚生労働省|労災保険給付関係請求書等ダウンロードページ

基本的に医師が必要と認める限りは、療養の補償を受けることができますが、長期間に渡る場合や、治癒していることが疑われるような場合には、補償が終了することもあります。

障害補償給付

業務上の災害で負傷又は疾病にかかり、治った場合において、身体に障害が残存している場合には障害補償給付が支給されます。

ここでいう「治った場合」とは、症状が安定し、それ以上の治療を行っても治療の余地がなくなった場合をいいます。

障害の程度は、労働基準法施行規則40条1項別表第2で定められています。

1級から14級まで定められており、1級が最も重い障害となっています。

1級から7級までに該当する場合は、障害補償年金が支給され、8級から14級の場合には障害補償一時金が支給されることになります。

障害補償年金は、給付基礎日額に給付日数を乗じた金額が支給されます。

支払いの始期・終期は傷病が治った日の属する月の翌月から始まり、その事由がなくなった日の属する月まで支給されます。

また、障害補償年金の支払は、毎年偶数月の6回に分割してそれぞれ前2ヶ月分が支払われます。

障害の等級の程度によって労災保険の給付額も変わってきますが、会社側が負担すべき賠償額も大きく変わってきます。

労働災害の発生について、会社に安全配慮義務違反がある場合には、会社は、障害の等級に応じた慰謝料と逸失利益を支払わなければなりません。

逸失利益とは、障害が残ったことで働きづらくなり将来収入が減ってしまうことに対する補償です。

逸失利益は、金額が大きくなることが多く、重い障害の場合には数千万円、1億円を超えることもあり、会社にとっても従業員にとっても重要な損害項目の一つです。

遺族補償給付

業務上の災害によって死亡した場合には、遺族には遺族補償給付が行われます。

業務上の災害によって死亡した場合には、遺族には遺族補償給付が行われます。

遺族補償給付には、遺族補償年金、遺族補償一時金があります。

遺族補償年金

遺族補償年金の受給権者は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で労働者が死亡した当時その収入によって生計を維持していた者です。

ただし、夫、父母又は祖父母は60歳以上であること、子または孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにあること又は60歳以上であることが条件となっています。

もっとも、これらの条件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であっても、障害等級5級以上に該当する障害があるなど一定の障害がある場合には受給権が認められています。

遺族補償一時金

障害補償一時金は、①障害補償年金の受給権者がいない場合、あるいは、②遺族補償年金の受給権を有する者がその権利を失った場合で、他に遺族補償年金の受給権者がおらず、かつ、すでに支給された遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額の合計額が給付基礎日額に1000を乗じた金額に満たない場合に支給されます。

遺族補償一時金を受給できるのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。

傷病補償年金

傷病補償年金は、療養開始から1年6ヶ月経過した日以降において、①傷病が治っていないこと、②その傷病による障害の程度が傷病等級表の傷病等級に該当することの両方に当てはまる場合に給付されます。

傷病補償給付は、休業補償に代わって支給されるものであり、休業補償と二重取りできるわけではありません。

傷病補償年金の傷病等級表は以下のとおりです。

| 1級 | 2級 | 3級 | |

|---|---|---|---|

| 眼 | 両目失明 | 両眼視力0.02以下 | 1眼が失明し他眼の視力が0.06以下 |

| 口 | 咀嚼及び言語の機能を廃している | – | 咀嚼又は言語の機能を廃している |

| 神経系統 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要する | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要する | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服せない |

| 胸腹部 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要する | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要する | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服せない |

| 上肢 |

|

両上肢を手関節以上で失った | 両手の手指の全部を失った |

| 下肢 |

|

両下肢を足関節以上でうしなった | – |

| その他 | 前各号と同程度以上の障害の状態 | 前各号と同程度以上の障害の状態 | 労務に服せないその他前各号と同程度以上の障害の状態 |

介護補償給付

労働災害により介護が必要となった場合には介護補償の給付を受けることができます。

労働災害により介護が必要となった場合には介護補償の給付を受けることができます。

対象となるのは、以下に当てはまる方です。

- 障害・傷病等級第1級の認定を受けている者

- 第2級で精神神経・胸腹部臓器に障害を有する者

民間の介護サービスや親族などに、現に介護を受けていることが必要であり、病院や老人保健施設、障害者支援施設、特別養護老人ホームなどに入所している場合は支給の対象外です。

常時介護を要する場合には、17万1650円を上限として、実際に支出した金額が支給されます。

もっとも、親族などが介護しており、かつ、介護費用を支出していない場合あるいは支出した額が7万5290円を下回る場合には、一律に7万5290円が支給されます。

随時介護の場合、8万5780円を上限として、実際に支出した金額が支給されます。

もっとも、親族等により介護を受けており、かつ、介護費用を支出していない場合あるいは支出した額が3万7600円を下回る場合には、一律に3万7600円が支給されます。

葬祭料・葬祭給付

従業員が労働災害により死亡した場合には、以下の2つの金額を比べて小さい金額の方が支給額となります。

- ① 31万5000円 + 給付基礎日額の30日分

- ② 給付基礎日額の60日分

例えば、給付基礎日額が1万2000円の場合には、①は67万5000円、②は72万円となるため、①の67万5000円が支給額となります。

労災の休業補償の手続き

休業補償を受給する流れ

休業補償を受け取るための流れは以下のとおりです。

休業補償の請求書は、所定の様式があります。

業務災害の休業補償の様式は「様式第8号」、通勤災害の場合は「様式第16号の6」となります。

参考:厚生労働省|労災保険給付関係請求書等ダウンロードページ

休業補償の振り込み口座などは、従業員が任意に口座を指定することができます。

労働災害の具体的な事実関係や賃金の金額などは会社の証明が必要となります。

療養のために労働することができないことについての医学的な証明は医師に証明してもらうことになります。

このように、休業補償の請求書は、会社と病院に提出して必要事項を記載してもらう必要があります。

必要書類が揃ったら、所轄の労働基準監督署に提出します。

請求書など書類一式が労働基準監督署に届いた後、調査が開始されます。

調査は、労働災害に当たるかどうかなど、休業補償の支給条件を満たしているかどうかが審査されます。

労働基準監督署に資料が届いてから調査が完了するまでには1ヶ月程度を要します(事案によって前後します)。

したがって、早期に休業補償の支給を受けたい場合には、速やかに労働基準監督署に請求することが大切です。

特にうつ病などの精神障害の場合には、業務との関係性があるのかどうかを判断が難しいため、審査が長期間に渡る場合があります。

調査の結果、労働災害として認定され休業補償の支給要件も満たしていると判断されれば、従業員が指定する口座に休業補償と休業特別支給金が振り込まれます。

労災の休業補償の支給決定の通知

労災の休業補償が認められた場合には、労働基準監督署から支給決定通知が届きます。

支給決定通知は、ハガキで届きます。

支給決定通知をみれば、給付基礎日額、休業の対象となった日数、休業補償の金額、休業特別支給金の金額などを把握することができます。

支給決定通知書は、従業員から会社に賠償の請求をするときなどに証拠として提出することがあるため、捨てずに保管しておいた方がいいでしょう。

休業補償の必要書類

休業補償の請求にあたっては、以下の書類を労働基準監督署に提出します。

- 業務災害の場合 休業補償給付支給請求書(様式第8号)

- 通勤災害の場合 休業給付支給請求書(様式第16号の6)

これらの請求書に加えて、ケースによっては、賃金台帳や出勤簿などの提出を求められることもあります。

医師の証明について

休業補償給付支給請求書(様式第8号)、休業給付支給請求書(様式第16号の6)のいずれにも、「診療担当者の証明」という記載欄があります。

この記載欄では、傷病の部位や傷病名、療養の期間、傷病の経過、療養のため労働することができなかったと認めら得る期間などを記載する必要があります。

この記載は、医師にお願いする必要があります。

医師に、療養のために労働することができなかったことを証明してもらうのです。

労災の休業補償のポイント

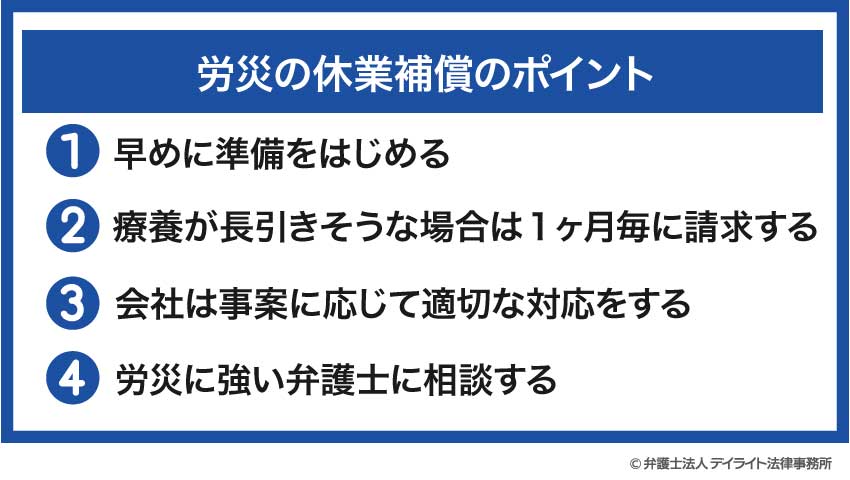

早めに準備をはじめる

早めに準備をはじめる

休業補償の支給決定は、労働基準監督署に届いてから、1ヶ月程度かかります。

したがって、生活費に余裕がない場合には、計画的に早めに動くことが大切です。

休業補償の請求書は、会社と医師に記載してもらわなければならない部分があるので、会社や医師が記載に要する期間なども踏まえて、手続きを進めていくことが重要です。

療養が長引きそうな場合は1ヶ月毎に請求する

療養が長引き、職場復帰までに長期間を要しそうな場合には、1ヶ月毎に休業補償を請求するようにしましょう。

生活資金に余裕がある場合には、数ヶ月まとめての請求でも構いませんが、毎月の収支のリズムをなるべく崩さないように1ヶ月に1回請求することをお勧めします。

会社は事案に応じて適切な対応をする

会社は、労働災害が発生した場合には、適切に処理することが大切です。

労働災害であることが明白である場合には、できる限り、従業員の労災保険手続きの請求を代行する、あるいは、協力するべきでしょう。

会社が誠実に対応するかどうかによって、従業員と賠償問題のトラブルに発展するかどうか変わってくることもあります。

他方で、労働災害であるかどうか明らかでない場合や、従業員が本当に負傷あるいは病気になっているか疑わしいような場合には、安易に労災保険の手続きを進めるべきではないでしょう。

労災保険の請求書を作成するにあたっては、会社として記載している内容が事実であると証明する事業者証明印を押印する必要があります。

記載内容が真実であり会社としても認めるものであればよいのですが、そうでない場合には事業者証明印を安易に押印することで、後々、従業員から損が賠償請求をされた際に不利になってしまう可能性があるのです。

労災に強い弁護士に相談する

自分で休業補償の請求をすることが難しい場合には、労災に強い弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士のアドバイスを受けながら請求をすることで、円滑に手続きを進めることが期待できます。

特に労災の認定がされるかどうか不安な場合には、事前に弁護士に相談して、必要に応じて弁護士の意見書を添付するなどして請求することも検討すべきでしょう。

また、会社としても、労働災害であるかどうか判断がつかない場合や従業員に対する適切な対応が分からない場合には、無用なトラブルを防ぐためにも、早期に専門の弁護士に相談することをお勧めします。

労災の休業補償のよくあるQ&A

休業補償と傷病手当金との違いとは?

休業補償は、これまで説明してきたとおり、労災保険から支給される収入の減少に対する補償です。

休業補償は、これまで説明してきたとおり、労災保険から支給される収入の減少に対する補償です。

他方で、傷病手当金とは、健康保険に加入している場合で、以下の要件を満たす場合に支給されるものです。

〜傷病手当金の要件〜

- ① 業務外の病気やケガで療養中であること

- ② 療養のために労働が不能であること

- ③ 4日以上仕事を休んでいること

- ④ 給料が支払われていないこと

①の要件から分かるとおり、労働災害によって休業している場合には傷病手当金は請求することができません。

つまり、休業補償と傷病手当金を二重取りすることはできないのです。

労働災害の場合は休業補償が支給され、労働災害以外が原因となるケガや病気による休業には傷病手当金が支給されることになります。

労働災害以外が原因の休業 → 傷病手当金

また、労災保険の休業補償は期間制限はありませんが、健康保険の傷病手当金は1年6ヶ月で終了します。

休業補償の期間に有給休暇を取得できる?

休業補償の期間に有給休暇を取得することはできます。

休業補償の期間に有給休暇を取得することはできます。

しかし、休業補償は給料の支払いを受けることができないときに支給されるものなので、給料が支給されることになる有給取得日については、休業補償は支給されません。

休業補償と有給休暇の二重取りはできないのです。

休業補償を受けるのか、有給休暇を取得するのかは従業員が自由に選択することができます。

休業補償は特別支給金を入れても給付基礎日額の80%の割合なのに対して、有給休暇の場合、100%の給料を受け取ることができますが、有給の日数を消化することになります。

いずれを選択するかは従業員の自由です。

休業補償期間中に解雇できる?

労働災害により休業補償を受けている従業員を会社は解雇することはできるでしょうか。

労働災害により休業補償を受けている従業員を会社は解雇することはできるでしょうか。

この点、労働基準法19条には以下のように規定されています。

労働基準法19条

(解雇制限)

第一九条

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

引用元:労働基準法|e-Gov法令検索

労働基準法19条によれば、会社は、労働災害で休業している期間と休業期間が終了した後30日間は、当該従業員を解雇することができません。

ただし、以下の例外もあります。

療養を開始して3年を超えても従業員のケガや病気が治らないときに、平均賃金の1200日分を支払うこと、あるいは、従業員が傷病補償年金の支給を受けている場合には解雇することができます。

天変事変で事業活動の継続が不可能になった場合には、所轄の労働基準監督署長の認定を受けることによって解雇ができます。

上記のような例外もありますが、稀なケースであり、原則として休業補償の支給期間に解雇することはできないと考えたほうがいいでしょう。

退職後も休業補償をもらうことはできる?

労災保険の休業補償は、労働災害による負傷によって療養が必要となり、労働不能で賃金を受け取ることができない状態であれば支給されます。

労災保険の休業補償は、労働災害による負傷によって療養が必要となり、労働不能で賃金を受け取ることができない状態であれば支給されます。

したがって、従業員が会社を退職した場合、あるいは会社が倒産してなくなってしまったような場合でも休業補償の支給は継続して受けることができます。

こうした考え方は、労働者災害補償保険法に根拠があります。

「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。」

条文の中の「保険給付を受ける権利」とは、休業補償や療養補償を受ける権利のことです。

なお、会社が倒産してしまって、休業補償の請求書の事業者証明(労働災害の事実や賃金などの証明)をしてもらえない場合には、所轄の労働基準監督署に理由を説明して請求します。

調査の結果問題がなければ休業補償が支給されます。

労働災害といえるか判断が難しい場合にも、会社が事業者証明をしない場合もありますが、こうした場合も所轄の労働基準監督署に理由を説明して請求をすることは可能です。

休業補償が支給されるかどうかは調査次第となります。

コロナも労災の休業補償の対象となる?

コロナの場合でも、労働災害と認められれば休業補償は支給されます。

コロナの場合でも、労働災害と認められれば休業補償は支給されます。

厚生労働省の見解では、以下のようなケースでは労災保険の対象となるとされています。

- 感染経路が業務によることが明らかな場合

- 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事しそれにより感染した蓋然性が強い場合

「感染リスクが高い業務」の例

① 複数の感染者が確認された労働環境下での業務

② 顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務 - 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除いて原則として対象となる

- 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象となる

労災の休業補償中に働いたらバレる?

労災の休業補償を請求するには、会社は従業員が働いていなかったことを請求書に記載して証明することになります。

労災の休業補償を請求するには、会社は従業員が働いていなかったことを請求書に記載して証明することになります。

従業員が働いているのに、働いていないと証明して請求書を作成すると詐欺の一端を担うことになるので、会社は絶対に協力してくれないでしょう。

別の会社でアルバイトをするにしても、同僚や知人などから思いもよらぬ形で本業の会社に伝わってしまうものです。

働いて収入を得ていることを隠して、労災の休業補償の支給を受けることは犯罪なので、絶対にやめましょう。

労災の休業補償の手続きは誰がすべき?

労災の休業補償の請求手続きは、基本的には従業員本人が行います。

労災の休業補償の請求手続きは、基本的には従業員本人が行います。

従業員が亡くなっている場合には、従業員の遺族が行うのが原則です。

もっとも、会社は、労働者災害補償保険法施行規則23条1項において、従業員が自分で労災請求の手続きを行うことが困難である場合には手続きができるように助力しなければならないと規定されています。

こうした規程を踏まえて、従業員に代行して労災手続きをする会社も多くあります。

労災の休業補償に請求の期限はある?

労災の休業補償には、時効があります。

労災の休業補償には、時効があります。

賃金の支払いを受けることができなかった日の翌日から2年間で時効にかかってしまいます。

時効が完成した場合には、労災保険に休業補償の請求をすることができなくなるので、忘れないように請求しましょう。

転院した場合は、どちらの医師に証明してもらう?

休業補償を受給している期間に、転院することもあるでしょう。

休業補償を受給している期間に、転院することもあるでしょう。

こうした場合には、それぞれの病院にかかっていた期間をそれぞれの医師に、療養により労務不能であったことを証明して貰う必要があります。

会社は休業補償を負担することがある?

労働災害が発生したことについて、会社に安全配慮義務違反がある場合には、会社は従業員に休業補償をする必要があります。

労働災害が発生したことについて、会社に安全配慮義務違反がある場合には、会社は従業員に休業補償をする必要があります。

労災保険によって、給料の60%相当の休業補償は支払われるため、残りの40%相当の金額を支払うことになります。

ただし、労働災害は従業員の落ち度(過失)もあって発生することもあります。

こうした場合、会社は従業員の落ち度の程度に応じて支払う金額を減額するよう主張することができます(過失相殺の主張)。

労災に認定されないと休業補償はもらえない?

労災保険の休業補償を受給するには、従業員が負傷や病気になった原因が労働災害であると認められなければなりません。

労災保険の休業補償を受給するには、従業員が負傷や病気になった原因が労働災害であると認められなければなりません。

労働災害にあたるかどうかは、業務起因性と業務遂行性から判断されます。

業務起因性とは、従業員のケガや病気、死亡について、業務との間に因果関係が認められることをいいます。

業務遂行性とは、労災が業務を遂行している際に発生したことをいいます。

この2つの観点から、労災であるかどうかの判断がなされ、労災と認定された場合に休業補償を受給することができるのです。

まとめ

以下では、この記事の大事なポイントをまとめています。

- 労災保険の収入が減ることに対する補償としては、休業補償と休業特別支給金があり、休業補償は給付基礎日額の60%、休業特別支給金は給付基礎日額の20%が支給される。

- 休業特別支給金は損益相殺されない。

- 給付基礎日額の計算は、直近3ヶ月分の給料の合計をその3ヶ月の暦日数で除することで算出する。

- 休業補償が支給されるのは、休業から4日目以降で、1〜3日目は待機期間として支給されないが、1〜3日目の休業補償は原則会社が負担する必要がある。ただし、通勤災害は原則会社は負担する必要がない。

- 労災保険には、休業補償の他に療養補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、傷病補償給付、介護補償給付、葬祭料・葬祭給付などがある。

- 休業補償に上限はないが、労働することができるようになった場合や、労働災害によるケガや病気が治った場合には、支給は終了する。

- 休業補償は労災保険に基づくもので、傷病手当金は健康保険に基づくのであり、二重取りすることはできない。

- 休業補償を受給している期間に、他の仕事をして収入を得ることは犯罪行為にもなり得るので絶対にしない。

- 会社を退職したり、あるいは会社が倒産するなどした場合でも、それらが原因で休業補償の支給が停止されることはない。

- コロナに感染したことによって会社を休んだ場合も、業務が原因で感染したといえれば、休業補償の対象となる。

- 労災の手続きは、原則として従業員あるいは、その遺族が行う必要があるが、会社には助力義務が課されているので、会社は、できる限り請求手続きを手伝ってあげることが望ましい。

労災事故は、立場が従業員か会社かで、必要となるサポートが異なります。

当事務所では、トップクラスのサービスを提供するため、それぞれの立場に応じた専門チーム(従業員側は人身障害部、会社側は企業法務部)が対応していますので、労働災害の休業補償でお悩みのことがあればお気軽にご相談下さい。

面談での相談はもちろん、電話相談、オンライン相談(LINE、ZOOM、FaceTime、Meetなど)を利用して全国対応しております。