残業が45時間を超えたらどうなる?弁護士が罰則や対処法について解説

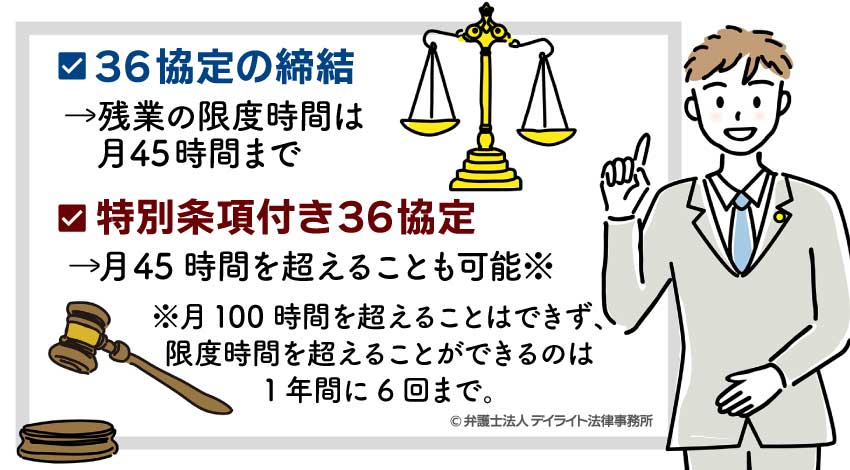

残業の上限は、36協定という協定を締結することで、月45時間までとなります。

そのため、残業が45時間を超えた場合、違法になる場合があります。

しかし、36協定に「特別条項」と呼ばれる条項を付すことで、臨時的に限度時間を超えることも許されるようになります。

ただし、その場合でも残業は月100時間を超えることはできず、また、限度時間を超えることができるのは、最大でも1年間に6回までです。

この記事では、月の残業時間が45時間となることの違法性や問題点、対応方法などについて、弁護士が解説します。

45時間の残業が従業員と会社にそれぞれどのような影響をもたらすか、ぜひこの記事を通して理解を深めていただきたいと思います。

目次

残業の上限は基本的に月45時間まで

残業の上限は、後述する36協定という協定を締結することで、月45時間までとなります。

労働時間について、法的な規制なく会社と従業員の自由な合意に委ねてしまうと、従業員の生活や健康が破壊されるレベルでの長時間労働を強いられるといったことにもなりかねません。

そこで、労働基準法では従業員の残業時間に一定の規制を設けており、残業をさせるにしても、法律上の基準の範囲内で行う必要があります。

45時間の残業は、法律上のポイントをきっちり押さえないと違法になる可能性がありますので、まずは残業時間にどのような制限が課せられているか、法の建て付けをご紹介していきます。

残業には36協定の締結が必須

労働時間の上限は、労働基準法に定められています。

法律に違反してこの上限を超えると、違法な長時間労働として処罰される可能性があります。

労働時間についての考え方を、順を追って解説します。

労働基準法が原則とする労働時間を「法定労働時間」といい、1日8時間以内かつ1週間40時間以内とされています。

この法定労働時間を超えることを一般に「残業」と呼びますが、法律上の原則としては、そもそもこれを「超えて、労働させてはならない」とされているのです。

(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

引用元:労働基準法|電子政府の総合窓口

以上のように、法律上の原則は法定労働時間を超えてはならない、すなわち従業員に残業をさせてはならないとされていますが、実際は残業が発生することがほとんどです。

どんなに素早く帰宅する方でも、毎日定刻ぴったりに会社を出ることはほぼ不可能です。

そこで労働基準法では、法定労働時間という原則を定めながらも、36条に基づく協定を締結することで、例外的にこれを超えて従業員に残業を命じることができるとされています。

この協定は、労働基準法の36条に基づくものであることから、一般に「36(さぶろく)協定」と呼ばれます。

36協定の締結によって、法定労働時間を超えて残業することが可能となりますが、その場合でも、残業可能な時間には上限があります。

この残業時間の上限のことを「限度時間」といい、月45時間以内かつ年360時間以内とされています(労働基準法36条3項・同4項)。

特別条項付き36協定により、限度時間を超えることも可能に

36協定を締結した場合でも、残業の限度時間は月45時間以内かつ年360時間以内となりますが、36協定に「特別条項」と呼ばれる条項を付すことで、臨時的に限度時間を超えることも許されるようになります(特別条項付き36協定)。

限度時間を超えることができるのは1年間に6回まで

ただし、その場合でも残業は月100時間を超えることはできず、また、限度時間を超えることができるのは、最大でも1年間に6回までとなります(労働基準法36条5項)。

以上のとおり、法定労働時間は1日8時間・週40時間とされていますが、36協定や特別条項付き36協定の締結によって、一定の限度で残業を命じることも許されます。

残業時間の上限について、さらに詳しい解説はこちらをご覧ください。

45時間超えの回数6回はいつリセットされる?

限度時間を超えることができるのは、1年間に6回までですので、そのカウントはいつリセットされるのかは重要なポイントとなります。

36協定は、この1年間の「起算日」の欄があります(2枚目の表面)。

例えば、起算日に4月1日と記載されていれば、翌年3月末日の経過をもってリセットされることとなります。

月45時間の残業が違法となるケース

残業時間の規制についての概要は、以上のとおりです。

月45時間の残業が違法となるのは、「36協定が締結されていない場合」と「限度時間を超えた場合」に分けて考えることがきます。

36協定が締結されていない場合

36協定が締結されていない場合、そもそも法定労働時間を超えること、すなわち残業を命じること自体ができません。

この場合、従業員は法定労働時間である1日8時間の範囲内でしか働けませんので、業務上従業員に残業を命じることが見込まれるようであれば、36協定の締結は必須といえます。

また、この36協定は毎年締結する必要があります。

うっかり、忘れていた、という会社が多いので、人事労務を担当している方はご注意ください。

限度時間を超えた場合

36協定に特別条項が付いていない場合、残業は限度時間の範囲内に限って認められ、月45時間及び年360時間を超えることはできません。

残業が月45時間の場合、特別条項が付されていなくてもギリギリ適法ではありますが、一分でも超えてしまうと、限度時間の超過として違法となります。

また、限度時間は年単位では360時間とされており、これは月平均にすると30時間という水準です。

「限度時間は45時間だ」ということで毎月のように45時間近くの残業を発生させていると、9ヶ月目には年間の限度時間に抵触する可能性が出てきます。

36協定によって「45時間の残業が適法になる」というのは正しくはありますが、だからといって、「45時間までの残業であれば違法になることはない」というわけではないことをご理解いただきたいと思います。

残業が45時間を超えたときの罰則

36協定の締結により適法に残業を命じることができるようになりますが、特別条項が付いていない場合、月45時間が残業の限度時間です。

特別条項付き36協定を締結していないにもかかわらず月の残業時間が45時間を超えた場合、限度時間を超過したものとして労働基準法違反になります。

また、限度時間は1年では360時間とされているため、たとえば40時間の残業が10ヶ月続いた場合、月の残業時間は45時間を超えていないものの、年360時間の限度時間を超過しており、同じく労働基準法違反となります。

これらの場合、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられる可能性があります(労働基準法119条1号)。

引用元:労働基準法|電子政府の総合窓口

残業時間規制の例外の人は?

45時間の残業は、労働基準法の定める限度時間と等しい水準であり、ケースによっては違法となります。

ただしこれからご紹介するとおり、労働基準法には労働時間の規制対象外とされている職種があります。

これらの例外については、そもそも残業時間規制の対象外となりますので、残業時間が45時間を超えても違法となることはありません。

役員

労働基準法は「労働者」の保護を目的とする法律であり、残業時間の規制も「労働者」が対象となります(労働基準法9条)。

取締役などの役員は「会社から委任されて経営に当たる者」であり、事業のために「雇用されている従業員」とは根本的な立場から異なります。

役員は労働基準法上は「使用者」に当たり、労働基準法によって残業時間の規制を受けることはありません(労働基準法10条)。

管理監督者

役員のほか、労働基準法上の「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱うもの」に当たる場合も、労働時間の規制対象から外れます(労働基準法41条)。

「監督若しくは管理の地位にある者」は、省略して「管理監督者」と通称されることが多いです。

管理監督者は、「使用者」である役員と異なりあくまで会社の従業員ですので、労働基準法上は「労働者」となります。

ただし、管理監督者とは「経営者と一体的な立場にある者」のことをいうと考えられており、経営者と一体となって職務を遂行します。

管理監督者には労働時間について経営者と同程度の自由を認める必要性が高いことから、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は」適用しないとされているのです。

逆に言えば、これら以外の規定については管理監督者であっても等しく適用され、労働基準法による保護対象から全面的に外れるわけではありません。

この点が、労働基準法上の「使用者」に当たる役員との大きな差異といえます。

管理監督者に関するさらに詳しい解説については、こちらをご覧ください。

公務員

以上が労働基準法における残業の考え方であり、これは基本的に民間企業の従業員を念頭においています。

それでは公務員の労働時間についてもこれらの規制が適用されるのかというと、「労働基準法が直接適用されるわけではないが、別途これと同水準の規制が存在する」というのが結論となります。

たとえば国家公務員一般職については、労働基準法は全面的に適用対象外とされています(国家公務員法附則6条)。

しかし、いかに公務員が公的な職務に従事しているとはいえ、労働者として一切保護しないというのでは、民間企業の従業員と比べて著しく均衡を失します。

また、公務員の賃金体系や労働時間はひとつの標準例・モデルケースとして参照されることもあり、これがあまりに低い水準であると、民間の従業員の待遇までもが悪化することにもなりかねません。

そこで国家公務員については、労働基準法の適用はないものの、その代わりとして人事院規則が整備されており、残業その他の勤務条件に関しては人事院規則一五―一四の定めが適用されます。

これによると、通常の職員の残業時間は月45時間かつ年360時間の範囲内で、必要最小限とするとされています。(16条の2の2第1項1号イ)。

このように、国家公務員については労働基準法ではなく人事院規則が適用されるものの、その内容はこれまでご説明してきた労働基準法の定めを踏襲するものとなっています。

他方で地方公務員については、勤務条件はそれぞれの自治体が条例によって定めるものとされています(地方公務員法24条5項)。

このため、地方公務員には人事院規則の適用はありません。

ただし、総務省が地方公務員についても国家公務員に準ずる程度の規制を設けるよう通知を出しており、結果として多くの自治体において人事院規則と同等の基準となるよう勤務条件が整備されています。

残業45時間超えの影響

月45時間の残業は、ちょうど労働基準法が定める限度時間と一致する水準です。

しかも、月の残業時間が平均して30時間を超えると、たとえ月の残業が45時間以下でも、年間の方の限度時間を超えてしまうのです。

これらのことから、「法律上は毎月のように45時間の残業が発生するような働き方は想定されていない」ということができます。

月の残業時間が45時間を超えると何が問題なのか、ここからは長時間残業の影響を解説します。

従業員への影響

月の残業が45時にもなると、平均で2時間程度の残業が連日のように発生していると考えられます。

長時間の残業が続くと休息が不十分となり、身体的にも精神的にも強い負荷がかかってくると想定されます。

体への影響

残業が長時間化すると、業務に起因する過労死の危険が高まると考えられています。

過労死の危険が高まる水準の残業時間を、「過労死ライン」と呼びます。

明確に定義されているわけではありませんが、労災の認定基準などを考慮して、一般には残業「月80時間」を指して過労死ラインということが多いです。

過労死ラインとの関係で言えば、45時間の残業はまだ若干の余裕があるようにも見えますが、これは過労死をしないということではありません。

労災認定基準では、残業時間がおおむね45時間を超えて長くなるほど業務と発症の関連性が高まるとされています。

また、過労死の発症には年齢や業務の負荷、不規則性など、様々な要因が関わっていると考えられ、単純に残業の時間数だけをもって論じることはできません。

このようなことを踏まえると、月45時間の残業は、むしろ過労死の危険が徐々に発生し始める水準ということができるのです。

体への影響は、残業の影響の中でも最も深刻なもののひとつですので、ぜひとも軽く見ないようにしていただきたいと思います。

過労死ラインについて、さらに詳しい解説はこちらをご覧ください。

こころへの影響

長時間の残業は、体だけでなく、こころへ与える影響も軽視できません。

適切な休養によって精神的なストレスの解消が図れることからすると、長時間の残業が続く状況は、そのような回復の機会を逸することを意味するといえます。

ストレスが適切に解消できないと、場合によってはうつ病などの精神疾患へと発展することも懸念されます。

「うつはこころの風邪」と言われることもあるとおり、誰でも発症する可能性がある病気であって、決して特別なものではありません。

「精神的に弱い人がなるものだから自分には関係ない」などと誤解のないよう、身体面だけではなくメンタル面のケアにも気をつけるようにしてください。

うつ病についてのさらに詳しい解説は、こちらをご覧ください。

メンタルヘルスとは、直訳すれば「こころの健康」です。

昨今メンタルヘルスの問題が取り沙汰されるようになったのは、メンタルの健康が悪化することの弊害が広く認識され始めたからです。

社会生活を送る上でストレスはつきものであり、うまく付き合えているうちは問題ありません。

しかし受けるストレスがあまりに過多になると、解消が追いつかずストレスが蓄積され始めます。

はじめの兆候は、集中力の低下や気分の落ち込み程度かもしれませんが、ストレス過多の状態が継続すると、こころの状態はいっそう深刻なものとなります。

悲しいことですが、過労の果てに過労自殺をする事例も現実に存在しています。

「死ぬくらい辛いなら会社を辞めればいいのに」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、精神的に追い詰められると判断力が鈍り、そのような正常な判断ができなくなってしまう点にこそ問題があるのです。

あまりにも悲観的・絶望的な気分が続くときは、「認知の歪み」といって、物事を極端にネガティブに捉えてしまう精神状態に陥っている可能性があります。

そのようなときは物事を正しく判断できなくなっているおそれがありますので、専門家のカウンセリングを受けたり、周囲の人に相談したりするなどして、状況を第三者に分析してもらうことが大切といえます。

会社への影響

残業が45時間を超える影響は従業員にとどまらず、会社にも良くない影響を及ぼすと考えられます。

採用競争に負けて人材不足となる

ここまでご説明したとおり、月の残業時間が45時間にもなると、従業員の感じる負荷もかなりのものとなります。

終身雇用が当たり前ではなくなり、今や転職も珍しくない時代になりました。

従業員も給料や労働時間などの条件面を天秤にかけて、よりよい条件の会社があればそちらへ移ることを検討すると考えられます。

そのようにして人材の流出が始まると、会社の業績低下の原因にもなり、ひいては就職先としての魅力が低下してさらに人が集まりにくくなるという悪循環になりかねません。

長時間労働の解消を含め、労働条件の向上に努めることは、人材獲得競争で優位に立つために必須といえるでしょう。

残業代が高額となるおそれ

残業が45時間にもなると、支給する残業代が高額となるおそれがあります。

残業代は、労働基準法では「割増賃金」といい、決められた割増率を乗じて計算しなければなりません。

たとえば、1日8時間を超えて労働した際の「時間外割増賃金」の割増率は、1.25です。

給料が時給換算で2,000円だとすると、1時間の残業に対して支払う残業代は、2,000円に1.25の割増率を乗じた2,500円になるということです。

また、固定残業(みなし残業)を採用している場合であっても、残業代が発生するリスクがないとはいえません。

固定残業(みなし残業)とは、実際の残業時間にかかわらず所定の時間分の残業代を毎月支給する制度ですが、有効と認められるための要件が厳しいため、後に無効と判断されるおそれがあるのです。

たとえば、固定残業が有効となるためには、通常の賃金と残業代とが明確に区別されている必要があります(高知県観光事件、最高裁平成6年6月13日)。

また、固定残業時間を実際の残業時間が上回った場合、別途超過時間分について残業代を支給しなければなりません。

差額清算がされていないとしたら、固定残業代制を口実として、会社が決めた以上の残業代は支払わないといっているのに等しいといえます。

言うまでもなく、そのような運用は違法であり、固定残業自体が無効と判断される可能性があります(ザ・ウィンザー・ホテルズ・インターナショナル事件、札幌高裁平成24年10月19日)。

「固定残業制だから残業代は発生しない」とは限りませんので、固定残業制を採用しているか否かにかかわらず、長時間残業を放置してはならないと言えるでしょう。

固定残業について、詳しい解説はこちらをご覧ください。

処罰の可能性

労働基準法は法定労働時間内の労働を原則としているため、残業を適法に命じるためには36協定を締結しなければなりません。

月45時間までの残業であれば通常の36協定の締結で足りますが、これを超えるようであれば、36協定にさらに特別条項を付す必要があるのでした。

残業がこれらの規制に違反した場合、労働基準法違反として刑事罰が科される可能性があります。

罰則は、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」と定められています(労働基準法119条1項)。

法律上の罰則は以上のとおりですが、いわゆる社会的制裁として、報道などによって会社の信用が低下するといった不利益が生じることも考えられます。

一度傷ついた信用を回復するには多大な労力を要しますので、法定刑の軽重にかかわらず、法令遵守に対する意識を常に高く持つことが大切といえるのです。

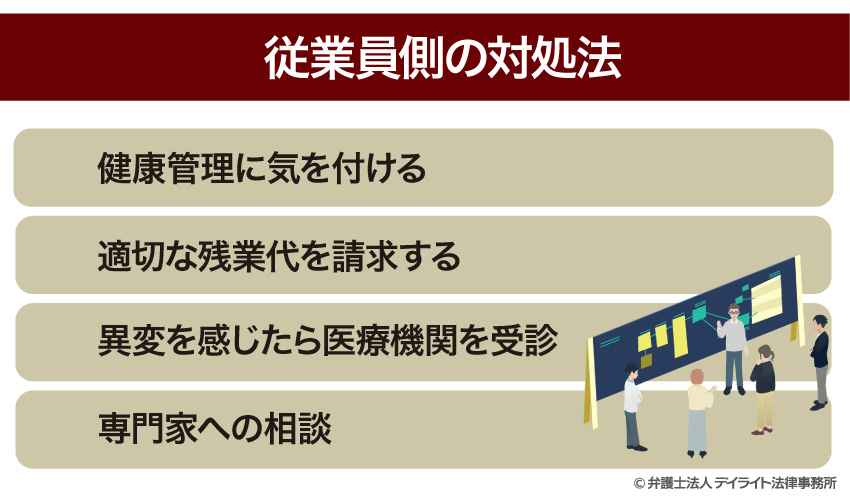

従業員側の対処法

健康管理に気を付ける

月の残業時間が45時間を超えると、心身の健康に影響が出始めることが心配されます。

体調を崩してから療養のために休暇を取得するよりも、適宜休息を取ることであらかじめ疾病を予防する方が合理的といえるでしょう。

45時間の残業は体調の異変を引き起こし得る水準であることを意識し、特にご自身の体調に注意を払っていただきたいと思います。

適切な残業代を請求する

残業代には割増率の考え方が適用されるため、残業時間が45時間ともなると、残業代もそれなりの額になることが想定されます。

万が一残業代が全額支給されていないようなことがあれば、きっちり全額を請求することが重要です。

残業代に割増率が適用されるのは、従業員の長時間労働に対して金銭的に報いることはもとより、そもそも長時間労働ができるだけ抑制されるようにという発想によるものです。

残業代が未払いでもよいとなると、そのような抑止力が働かなくなり、残業の長時間化に歯止めが効かなくなるという弊害も予想されます。

そうなると問題は金銭的な損失だけにとどまりませんので、残業代は未払いのないよう請求することが重要と言えます。

もっとも、残業代に未払いがあるのか、そもそも正確な金額がわからないという方もいらっしゃるかもしれません。

そのようなときは、以下の残業代計算ツールで、残業代の金額の目安を確認してみてください。

きついときは医療機関を受診

月45時間の残業は、健康への悪影響が徐々に高まり始めると考えられている水準です。

この程度の残業が続くようであれば、体調の変化に注意を払うとともに、異変を感じるようときは速やかに医療機関を受診してください。

医師の診察によってはじめて病気の存在が明らかになることもありますし、病気が見つからない場合でも、医師による生活指導や栄養指導などを受けることで健康状態を維持することができます。

残業時間が45時間ともなると、健康管理に特に気を付けなければならないことを、是非知っておいていただきたいと思います。

専門家への相談

残業時間が45時間を超えるときは、必要に応じて専門家へ相談することも重要になってきます。

特に、残業代が支払われていなかったり、残業時間が異常に長く違法の疑いがあったりするなど、法律問題が絡んでくる場合は、労働問題に強い弁護士へ相談されることをおすすめします。

最近はホームページなどでの情報発信に注力している法律事務所もありますので、弁護士ごとの取り扱い分野を調べやすくなっています。

残業問題をご相談されるときは、ぜひ従業員側の労働問題に強い弁護士を選んでいただければと思います。

労働問題における弁護士選びの重要性については、こちらをご覧ください。

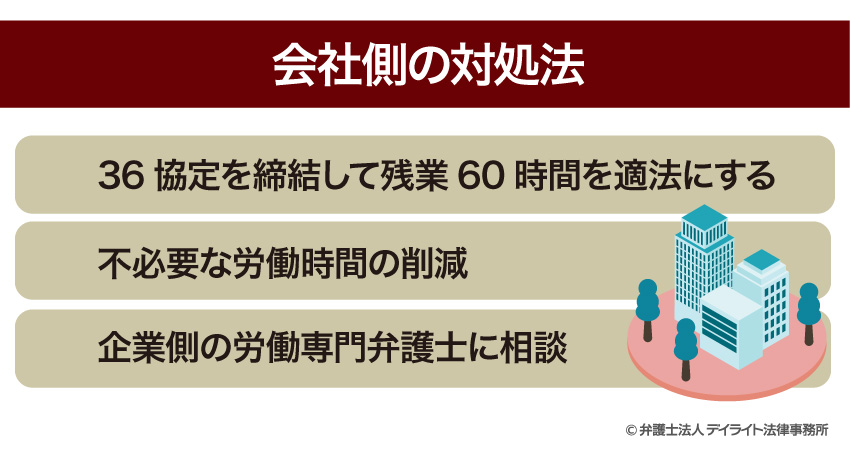

会社側の対処法

36協定を締結して残業45時間を適法にする

法定労働時間を超えて適法に残業するには、36協定を締結する必要があります。

また、45時間という残業時間は、36協定に特別条項を付す必要が出てくるボーダーラインの時間でもあります。

したがって、45時間を超える残業が想定される場合は、単に36協定を締結するだけでなく、特別条項を付さなければなりません。

いずれにしても、残業が発生する以上36協定が不要ということはありませんので、自社の状況を分析して、適切な形で36協定を締結するようにしてください。

不必要な労働時間の削減

長時間労働は今や社会問題と捉えられており、すべての会社が積極的に取り組むことを求められています。

ここでは長時間労働の是正手段をいくつかご紹介しますので、各社の状況に応じて様々に工夫していただければと思います。

残業の許可制の導入

残業削減の手段として、残業の許可制が有効と考えられています。

残業の判断を従業員まかせにするのではなく、上司の目で厳しく必要性を判断することによって、無駄な残業を抑制し必要最低限の残業とすることができるのです。

残業の許可制については次の記事で詳しく解説しておりますので、検討の参考としてください。

人事評価方法の見直し

人事評価制度が長時間労働を高く評価するような基準となっている場合、これを見直すことも大切になってきます。

残業の時間ではなく効率や生産性などを高く評価する基準へと切り替えることで、従業員全体の意識も時間ではなく仕事の内容を重視する方へと変わっていくことが期待できます。

就業規則や雇用契約書の見直し

就業規則や雇用契約書は具体的な労働条件を記載するものですので、これらを見直すことも残業の削減に貢献する可能性があります。

残業をする際の手続きや許可手順など、残業の取扱いを就業規則等に細かく定めることで、残業を適切に管理していくことを目指すのです。

就業規則や雇用契約書を見直す際には、法的な視点が不可欠です。

就業規則等を見直す際のポイントを次の記事で解説していますので、合わせてご参照ください。

企業側の労働専門弁護士に相談

残業時間を削減していく上では、以上のような手段が有効と考えられますが、これらは一例に過ぎず、会社の状況によっては、思うように削減が進まないということもあるかもしれません。

もし残業の削減に限界を感じるようであれば、企業側の労働専門弁護士へ相談することもご検討ください。

企業側の労働専門弁護士は企業活動にまつわる相談を多く処理していることから、残業問題についても適切な助言が可能です。

長時間残業の是正は避けて通れない課題といえますので、信頼できる弁護士との二人三脚で、ぜひ積極的に取り組んでいただければと思います。

労働問題での弁護士選びの重要性について、詳しくはこちらの記事でご確認ください。

まとめ

残業が45時間を超えた場合の違法性や問題点、対応方法などについて解説してきました。

要点は次のとおりですので、改めてご確認ください。

- 従業員に法定労働時間を超えて残業を命じる場合、36協定を締結しなければならない。

- 残業時間は45時間が限度時間であり、これを超えるためには36協定を締結した上で特別条項を付す必要がある。

- 月の限度時間が45時間だからといって、毎月のように45時間近い残業を命じていると、年間の限度時間である360時間を超過するおそれがある。

- 労働基準法に違反して残業をさせた際の罰則は、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」である。

- 45時間の残業は従業員だけでなく会社にも悪影響を及ぼす可能性があり、改善に向けた取り組みが求められる。

- 長時間残業の解消に取り組む際には、労働問題に強い弁護士に相談することが有効といえる。

当事務所では、企業専門チームが労働問題を集中的に取り扱っており、企業の労働問題を全力でサポートしています。

オンライン相談を取り入れておりますので、全国各地からの相談実績があります。

残業問題でお困りであれば、ぜひ当事務所の企業専門チームまでご相談ください。